-

从2015年5月举行的中央统战工作会议上,习近平总书记首次提出必须坚持宗教中国化方向,到2016年4月召开的全国宗教工作会议上,习近平总书记全面阐述宗教中国化的理论,至今已有三年多的时间。伊斯兰教中国化研究,尽管取得了一定的成绩,但从研究的成果来看,正如宗教中国化是一个不断行进的过程,而不是终止在某个时期一样,对历史问题的研究多于现状问题的研究,对伊斯兰教中国化研究未来的路径、方法、实践等方面还存在一定的差距。特别是伊斯兰教界如何以“四进”清真寺为契机,更好的落实伊斯兰教中国化的主体责任,使全国宗教工作会议的精神落到实处,还需伊斯兰教界和学术界共同勤奋努力。

-

要加强回族社区文化建设,在回族社区不光有清真寺,还要有文化馆、图书馆、博物馆,不光听见诵经声,还要听得到音乐声,“学者的墨汁甚于殉道者的鲜血”要像重视宣教者一样重视回族文化工作者。二、加强回族史志的编撰。史志是传统文化保护和传承的主要方式,有前人编撰的二十四史等史志,我们才知道中华五千年的文明史并为之自豪。

要加强回族社区文化建设,在回族社区不光有清真寺,还要有文化馆、图书馆、博物馆,不光听见诵经声,还要听得到音乐声,“学者的墨汁甚于殉道者的鲜血”要像重视宣教者一样重视回族文化工作者。二、加强回族史志的编撰。史志是传统文化保护和传承的主要方式,有前人编撰的二十四史等史志,我们才知道中华五千年的文明史并为之自豪。 -

每个民族都有各自的文化属性,有属于各自特色的民族文化。从文化的角度观察,回族是一个双重文化塑造形成的共同体,即以儒释道为核心的汉文化和以伊斯兰教为核心的宗教文化。脱离了任何一种文化,回族都很难从文化的视角被民族成员内部和外部界定为一个民族。缺失中国文化元素,回族与阿拉伯人、马来人、印巴人等族群的穆斯林无法区分;而缺失了伊斯兰文化元素,回族则很难与国内讲汉语、恪守汉文化的民族进行区分。因此,如果从文化的角度来观察回族,其本身禀赋的两种文化属性都非常明显,也是其作为一个民族的文化边界。正是这种文化属性,为我们探讨回族爱国爱教观念的形成提供了理论背景。

每个民族都有各自的文化属性,有属于各自特色的民族文化。从文化的角度观察,回族是一个双重文化塑造形成的共同体,即以儒释道为核心的汉文化和以伊斯兰教为核心的宗教文化。脱离了任何一种文化,回族都很难从文化的视角被民族成员内部和外部界定为一个民族。缺失中国文化元素,回族与阿拉伯人、马来人、印巴人等族群的穆斯林无法区分;而缺失了伊斯兰文化元素,回族则很难与国内讲汉语、恪守汉文化的民族进行区分。因此,如果从文化的角度来观察回族,其本身禀赋的两种文化属性都非常明显,也是其作为一个民族的文化边界。正是这种文化属性,为我们探讨回族爱国爱教观念的形成提供了理论背景。 -

回族是中华大地上的一个少数民族,回族的形成和发展,离不开中华民族文明的发展环境,也离不开与汉族等兄弟民族的友好相待、和平交流。一部回族史就是回族人民与中华各个民族同呼吸、共命运,携手前行的奋斗史。回族是由回族先民在我国社会历史的发展演进中,融合汉、维吾尔、蒙古等兄弟民族的成分,最终在元末明初形成的一个民族。

-

在历史上,任何具体的文化都既有历史文化传统的继承性,又有随着历史前进而具有的创新性;既有民族本源所刻上的印记,又有同其他民族交往而兼收并蓄所形成的新的特色。因而,有关民族文化中所体现的共性本源并不是凝固不变的。尤其是民族政治归属处于一个新的民族大家庭之中的时候,在这个民族大家庭主体民族的凝聚力长期吸引下,这些民族文化沉淀中所体现的同新的民族大家庭的文化共性,必将逐渐增加和强化。这是民族文化发展的历史辩证法。

-

西北民族起义现在被黑化的厉害,现在的称呼是“同治回乱”,这样贬义又突出民族性的名称充分说明了现在网络恶势力的恶毒与嚣张。网络恶势力总是夸大渲染战乱中回民杀汉民,对汉民军队对回民百姓的残酷屠杀以及战乱爆发的原因从头到尾的装瞎。战乱不是突然就爆发的,也不是没有原因的,同治西北战争爆发前,回汉双方的矛盾有一个不断积聚并最终激化的过程。

-

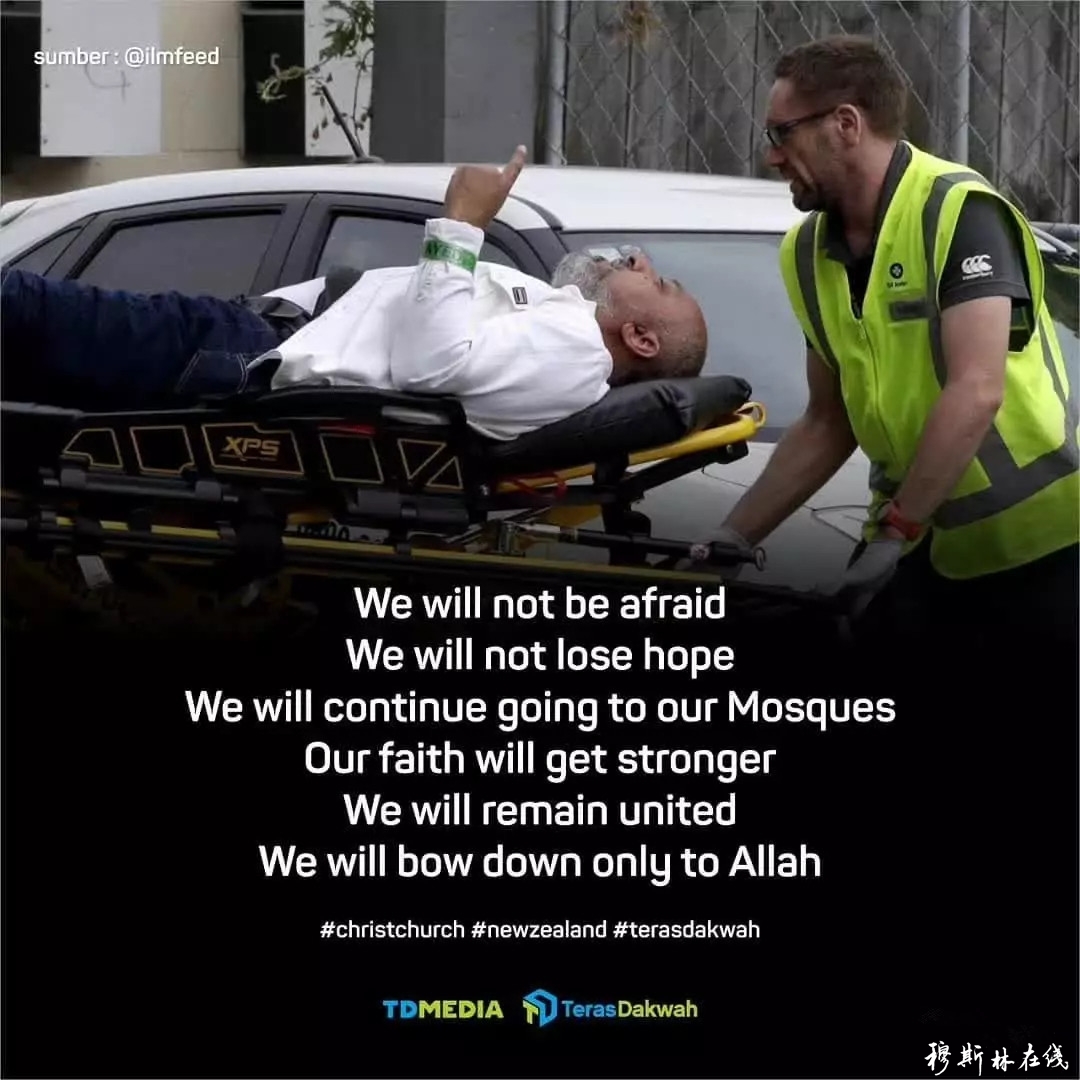

当地时间15日下午,新西兰第二大城市克赖斯特彻奇(又名“基督城”)的两座清真寺发生枪击事件后,造成49人丧生,20多人受重伤。在信息快速流动的今天,人们在震惊之余已经了解到嫌疑犯是一名28岁的澳大利亚男子塔兰特(Brenton Tarrant)。《新西兰先驱报》报道称,这名枪手曾发表声明,明确表示自己支持极右及反移民思想。同时,我们也很快看到,新西兰总理杰辛达·阿德恩称此次事件为“恐怖袭击”,并形容为新西兰的“至暗时刻”。联合国、欧盟、五眼联盟国家、俄罗斯、沙特阿拉伯、土耳其等多个国际组织和国家强烈谴责了恐怖袭击,向新西兰人民致以哀悼。面对悲剧,我们也需要深入思考:暴力事件的深层原因是什么?为什么会出现这样反移民为借口的恐怖袭击?到底应该怎样减少和防止类似事件的发生?

当地时间15日下午,新西兰第二大城市克赖斯特彻奇(又名“基督城”)的两座清真寺发生枪击事件后,造成49人丧生,20多人受重伤。在信息快速流动的今天,人们在震惊之余已经了解到嫌疑犯是一名28岁的澳大利亚男子塔兰特(Brenton Tarrant)。《新西兰先驱报》报道称,这名枪手曾发表声明,明确表示自己支持极右及反移民思想。同时,我们也很快看到,新西兰总理杰辛达·阿德恩称此次事件为“恐怖袭击”,并形容为新西兰的“至暗时刻”。联合国、欧盟、五眼联盟国家、俄罗斯、沙特阿拉伯、土耳其等多个国际组织和国家强烈谴责了恐怖袭击,向新西兰人民致以哀悼。面对悲剧,我们也需要深入思考:暴力事件的深层原因是什么?为什么会出现这样反移民为借口的恐怖袭击?到底应该怎样减少和防止类似事件的发生? -

当地时间3月15日,新西兰第二大城市克赖斯特彻奇(又名“基督城”)的两座清真寺发生枪击事件。人们在震惊之余,了解到嫌疑犯是一名28岁的澳大利亚男子塔兰特(Brenton Tarrant)。《新西兰先驱报》报道称,这名枪手曾发表声明,明确表示自己的反移民、反伊斯兰教和白人国家主义的动机。面对悲剧,我们需要谴责和哀悼,更需要深入思考:暴力事件的深层原因是什么?为什么会出现这样以某个宗教或族群作为对象的恐怖袭击?应该怎样才能减少和防止类似悲剧的发生?