-

沪西县城清真寺始建年代不详,民国末年被毁。1991年重建。沪西县是国务院批准的对外开放县之一三这里又是著名的“阿庐古洞”所在地,旅游业非常发达,

-

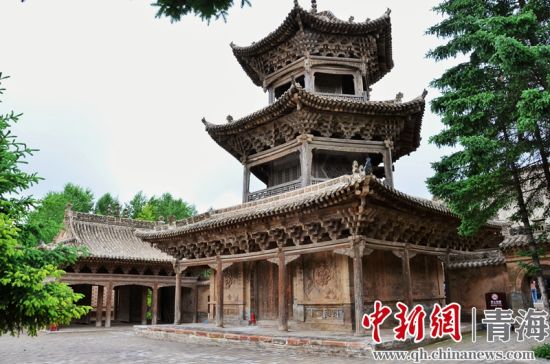

该寺又名燃灯寺街清真寺,或名城区清真寺。始建于元朝皇庆年间(1312——1313年)。清康熙四十九年(1710年)建大门厅房

-

白房子清真寺始建于198O年.占地面积4.5亩。寺大门重檐斗拱,巍峨壮观;叫拜楼为尖塔形状,分3层,各层飞檐高翘,覆盖的蓝色琉璃瓦在阳光下溜溜生辉;礼拜殿为仿古建筑,面积250平方米。全寺建筑浑然一体,布局严谨、典雅庄重。

-

1976年原沙甸村部分回族村民迁移莲花塘定居,当时没有清真寺,用民房作礼拜堂,1980年始正式建礼拜大殿。1990年在马灿武、王云虎的带动下,由广大穆民捐资,新建叫拜楼、耳房、教室、厢房、沐浴室等。现寺建筑面积1100平方米,为中式仿古建筑风格。

-

该寺始建于明代初年、清光绪二十一年(1895年),因人口增加又扩建礼拜大殿。197O年1月5日毁于强烈地震,1975年在原址重建。据清康熙、民国《河西县志》载:“小街元明属军屯区,文明村原称文沙冲,又叫芦苇丛”。

-

该寺又名敬圣堂,元初忽必烈率师入滇,军中有不少中亚信伊斯兰教的回回先辈人,滇平后,有一部分军人及随军勤杂人员留滇屯田。

-

位于云南省通海县城西北21公里处。始建于明代。土木结构。面积2OO平方米,于战乱中被火焚。后再度修建,为一座二层楼,面积为60O平方米。当时村民在厅房楼聚礼,因空间窄小,加之人口增长,于清道光九年三月(1829年)建成大殿3间。

-

小回村清真寺据口碑相传,始建于清嘉庆年间,后几经修复扩建。本世纪70年代,通海发生大地震,清真寺遭严重毁坏,大殿下陷,“文革”中寺内厢房、月台、宣讲台等被捣毁或占作仓库。归还后,村民自筹资金进行维修和扩建。1972年修1次,1975年修1次,1979年修1次,1983年扩建大殿5间。

-

该寺始建于清康熙年间(1662一一1722年)。教民多系赛典赤·赡思丁后代。清代咸丰“丙辰事件”中,“回汉互保”共抗清政府“屠回”命令,成为历史上民族团结典范。

-

通海县城原无清真寺,1985年县城附近回民群众集资买旧房15O平方米,暂做礼拜堂,1987年底聘任的第一任教长马广能与寺管会的教胞组织集资30余万元,