-

平凉秦陇寺位于甘肃省平凉市南台区,是陇东地区陕西学派著名清真寺之一。该寺于1950年在坊民马占林等人倡议负责下建成,有礼拜大殿14间,沐浴室、南北厢房齐全。

-

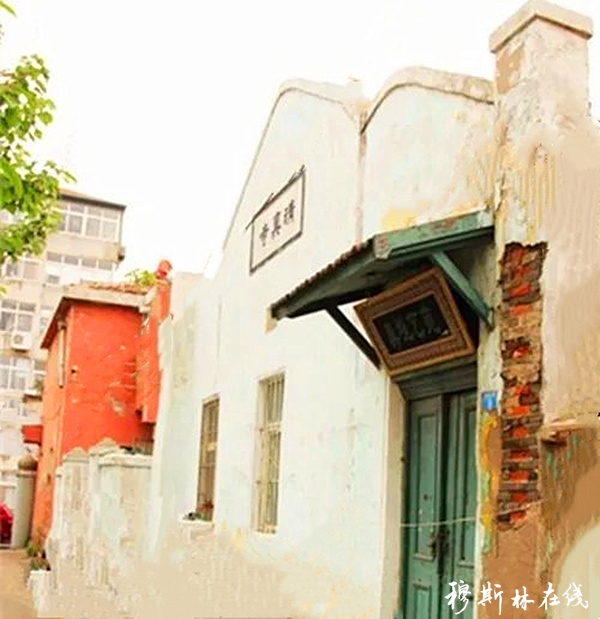

平凉清真西寺位于甘肃省平凉市工农路西。该寺于1930年由马志明等人倡议创建,原占地8.3亩,大殿71间,南北厢房25间,附设院落4处,共56间。

-

平凉旅平清真寺位于甘肃省平凉市区南。1930年流落到当地的河南、山西、山东等回民在巴义臣、了宏义等人的倡议主持下修成旅平清真寺

-

平凉清真东北寺位于甘肃省平凉市城关盘旋东路。该寺于1920年由刘福贵、马贵德等人倡议主持建成。

-

平凉清真东大寺位于甘肃省平凉市东寺巷。该寺由坊民马志明、杨德文等人于1944年倡议创建。该寺现存有一幅《御制至圣百字赞》横幅,由隶书写成,纸本纵313厘米,横129厘米,题头为“明太祖高皇帝敕建礼拜寺于金陵,御制至圣百字赞”。

-

平凉清真北大寺位于甘肃省平凉市北寺巷。是陇东地区影响最大的清真寺,是中国伊斯兰教陕西学派的名寺之一。

-

该寺始建于1983年,由教民李红如捐地0.2古为地基,信众集资所建,大殿54平方米,全寺建筑总面积124平方米,属简易小寺。

-

该寺建于1981年,大殿建筑面积180平方米,为土木结构,全寺占地面积2.5亩。现有阿訇1人,学董2人,满拉5人。教民70余户,300余人,均为回族,属伊黑瓦尼。

-

该寺为1981年新建,大殿建筑面积118平方米,土木结构,全寺占地面积2.5亩。现有阿訇1人,学董2人,满拉5人。教民7O户,28O余人,均为 回族,属伊黑瓦尼。

-

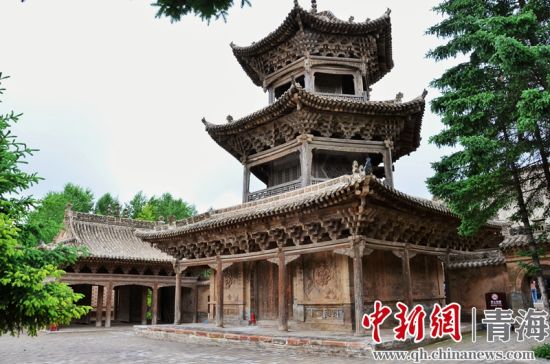

别名窑湾寺。始建于1932年。主要建筑有寺门、牌楼、客厅、过庭、礼拜大殿等。1958年关闭,后毁于“丈一革”时期,1983年重建。现占地面积约1亩,建筑总面积5O0平方米,为中国古典宫殿式建筑风格。