-

岭清真寺始建于清光绪末年,初期兴建有土木结构平顶房3间,权且作为礼拜大殿,后又增建厢房6间。民国32年(1943年)重建,增宏添丽,建成土木结构大殿5间,硬山顶,简瓦兽脊,殿内铺装地板。土木结构平顶厢房8间。木构宣礼塔,高约8米,惜于1958年拆毁。

-

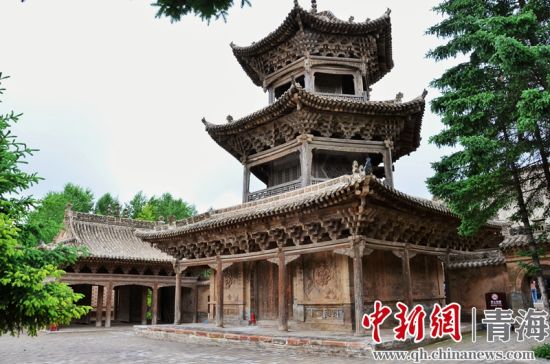

始建于19O3年,后续建唤礼楼、学房、水堂及大门等设施。1981年由信教群众再次集资重修。现占地总面积3亩,建筑面积1370平方米,采用中国传统建筑风格,砖木结构,布局合理。

-

下岭清真寺始建于清光绪年间,原址在崖底下村。草创初期,筚路蓝缕,一切从简,寺仅有土平房3间,用做礼拜大殿,后增宿舍5间,亦极简朴。

-

王台清真寺始建于清光绪中期,原来的寺址在王台上湾子村,规模小,建筑十分简朴,大殿为3间土平房。民国8年(1929年)毁于地震,又重建于下湾子村,规模略有扩大。民国28年(1939年)迁至王台街。 王台清真寺始建于清光绪中期,原来的寺址在王台上湾子村,规模小,建筑十分简朴,大殿为3间土平房。民国8年(1929年)毁于地震,又重建于下湾子村,规模略有扩大。民国28年(1939年)迁至王台街。

-

该寺始建于清咸丰年间。民国17年(1928年)毁于战火,后重建简易房3间。1953年、1984年由信教群众再次集资修建。

-

街子清真寺又名街子老寺,重建于1981年,全寺占地面积约1.8亩,建筑总面积4O1平方米,大殿建筑面积220平方米。寺内有阿訇1人,满拉5人,学董3人。

-

该寺始建于元代。清乾隆年间重修大殿。清道光年间补修唤醒楼。1958年被拆毁,1981年重修。现建筑总面积1150平方米,礼拜大殿为5开间,彩色斗拱,殿中米哈拉布四壁左右及上面墙内镶有贴金中阿匾额多块,地板上铺满礼拜毛毯,平软洁净,使大殿宽敞明亮,肃穆幽静。

-

该寺1941年由当地教民集资兴建。“文革”时期停止宗教活动,房屋被分。1981年在党和人民政府的关怀下,得以恢复,对外开放、现寺总造价56万元。

-

该寺始建于1940年。1989年重建。寺内建筑具有阿拉伯建筑特色,礼拜殿墙壁外部都以瓷砖贴面,殿顶为一高大圆拱,殿内装饰精美、宽敞肃穆,另有前厅、后厅、经堂、办公室、筑总面积79O平方米,大殿建筑面积384平方米。

-

该寺始建于清康熙年间。1928年河湟事变中被赵席聘部烧毁、1932年重建大殿、唤礼楼。1936年由本坊乡绅祁永衡捐资再加修葺。后几经劫难,又多次修葺。整个寺院由门楼、礼拜大殿、望月楼组成,其建筑形式为中国古典式风格。