-

丁德贵,回族,生于1931年4月8日,现年89岁,甘肃省平凉市人,于1951年...[详细]

- • 黄埔军校(桂林)第六分校考略

- • 宁夏姚河塬:西北首次发现的诸侯国都邑

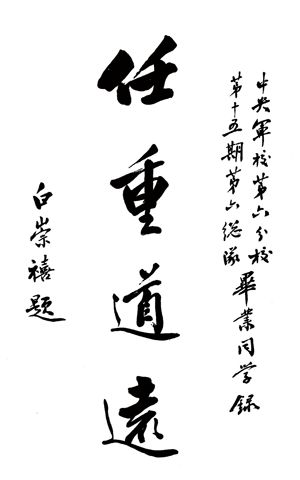

- • 抗日战争时期黄埔军校第六分校回教大队

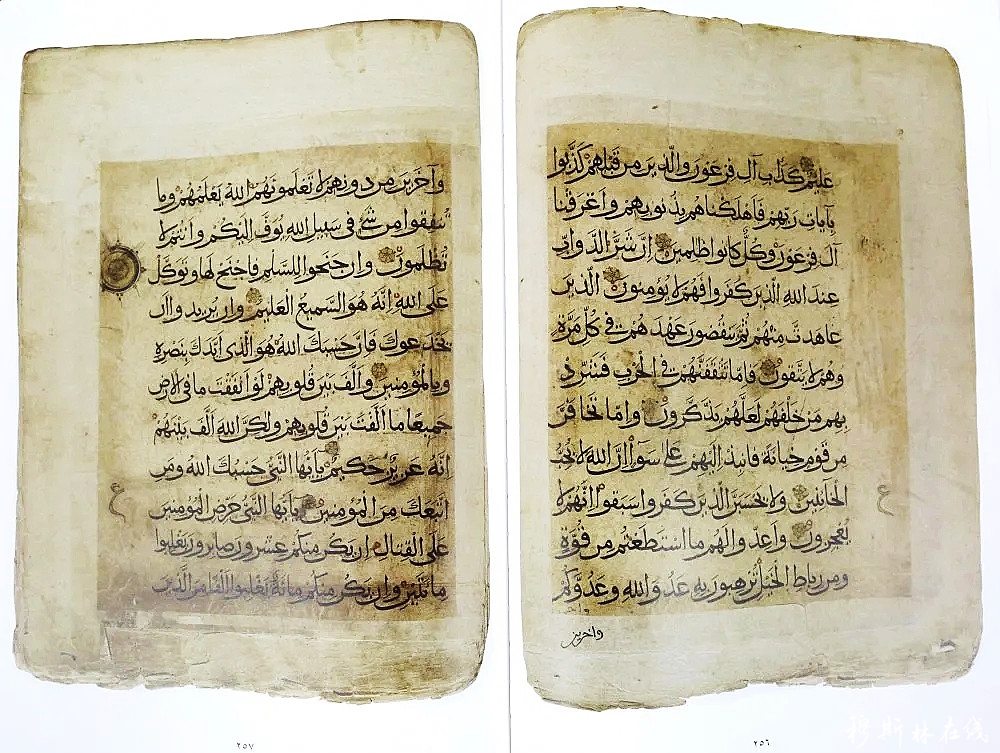

- • 我国现存最古老的撒拉族手抄本《古兰经

- • 中国穆斯林历史上有过哪些文学成就?

- • 那年红军过六盘,回族待我如一家

- • 海南回族的历史变迁

- • 三里河清真寺与清末回族爱国将领马福禄

- • 青海8000人骑兵师中原鏖战日寇 百余官

- • 西班牙穆斯林王朝的覆灭:宗教宽容的终

- • 回族在抗日战争中的历史贡献

- • 长征时期党对西北回民区民众的组织动员

- • 新冠病毒疫情期间的伊斯兰世界(图集)

-

中国穆斯林在经济上、各业(农、牧、工、商)并举,多种经营,尤以商业见长,;在文化上,他们以自己的聪明才智和辛勤劳动,为中华文明的丰富和发展,做出了巨大贡献。

-

-

伊斯兰教在阿拉伯半岛立足以后,就向四面辐射,不但在西亚、中亚、北非、西班牙、东南欧等地得到发展,而且在更广的范围内如印度、东南亚、中国、东非、西非等得到传播,从而使它成为世界性的宗教。

-

1912年,伟大的革命先行者孙中山先生领导的辛亥革命,推翻了腐朽的清政府,建立了中华民国。辛亥革命虽然不够彻底,中华民国政府也存在许许多多弊端和局限性,但比起极端专制、腐朽的清朝统治是一个历史性的进步。

-

成吉思汗和他的继承者多次征服中亚、西亚等地穆斯林国家和地区,打通了中西文化交流的通道,大批阿拉伯人、波斯人和伊斯兰化的突厥人及有一技之长的工匠、科学家、天文学家、医学家随蒙古军队进入中国。

-

马麒、马步芳父子主青期间,不仅西宁东关清真大寺得到了重建扩建,而且西宁地区的不少与马麒、马步芳、马果园有关的清真寺也得到了扩建。

-

1913年,原西宁东关清真大寺阿訇马福海、马进春倡议重建大寺,得到马麒支持,并捐资为倡。地方绅士亦以大寺故址地相让。于同年五月“庀材鸠工,阅年而工竣”。建礼拜大殿5间,3层宣礼塔1座,东厅5间,北厅9间,南厅浴室3间,寺门3间以及厨房等。

-

《回族与辛亥革命》一书,以回族人物在这场伟大革命中的活动为主线,在书写过程中注重民族性与历史性,运用新闻视角,在鲜活的人物活动中折射出回族进步人士爱我中华的赤胆忠心,用引人入胜的文学语言带领读者走进100年前那段动人心魄的岁月。

《回族与辛亥革命》一书,以回族人物在这场伟大革命中的活动为主线,在书写过程中注重民族性与历史性,运用新闻视角,在鲜活的人物活动中折射出回族进步人士爱我中华的赤胆忠心,用引人入胜的文学语言带领读者走进100年前那段动人心魄的岁月。 -

盛夏八月,走在西宁街头,不时会看到上身穿着坎肩、腰系赭色裹裾、外披紫红袈裟的藏族僧人从身边走过,他们身材高大,脸膛黑里透红,神情庄重而又安祥。更多的,是健硕俊朗、头戴洁白顶帽的穆斯林汉子,还有身材窈窕、戴着盖头或纱巾的女子,他们衣着严整,眼神清澈透亮。

-

《历史绪论》的译者李振中,回族,上世纪50年代受周恩来总理指派,前往埃及开罗学习阿拉伯语,学成归来,任教于北京大学阿拉伯语系。他在本书序文中将中国文化和阿拉伯文化作了一个简要的比较,指出两种文化各自的特点和契合点。

《历史绪论》的译者李振中,回族,上世纪50年代受周恩来总理指派,前往埃及开罗学习阿拉伯语,学成归来,任教于北京大学阿拉伯语系。他在本书序文中将中国文化和阿拉伯文化作了一个简要的比较,指出两种文化各自的特点和契合点。

斋月来临前的反思和斋月里履行的责任

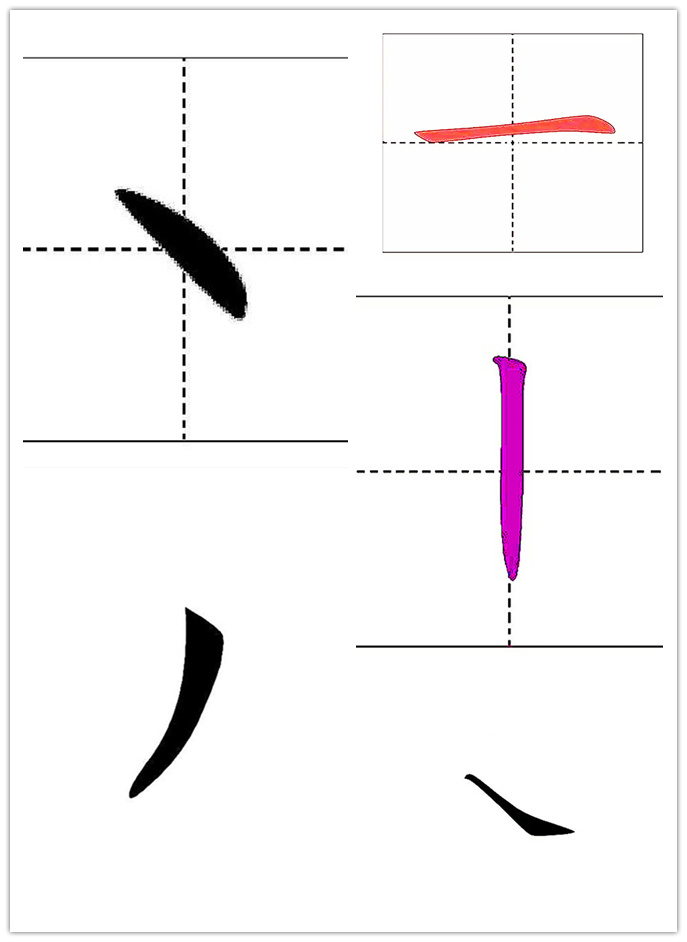

斋月来临前的反思和斋月里履行的责任 马有福:人生五笔 点横竖撇捺

马有福:人生五笔 点横竖撇捺