一、“认一”论和宇宙统一论的哲理内涵

“认一”论,也称“一神论”,意谓只信奉一个神。根据有关历史文献的记载,阿拉伯人在1400年前步入伊斯兰文明阶段之后,随着原始公社制度的瓦解和新型社会关系的确立,旧氏族内部遗留的多神崇拜被逐渐地排除,取而代之的是伊斯兰教的一神教信仰。这一信仰体系认为,在丰富多样、变化无穷的宇宙背后存在着一种统一万物的力量——安拉。安拉不仅是众世界[1]的造化者和养育者,而且是众世界未来命运的规定者[2]。《古兰经》曰:“真主(安拉)说:‘你们不要崇拜两个主宰,应受崇拜的,只是一个主宰。所以你们应当只畏惧我。’天地万物只是他的,顺从常常只归于他。难道你们舍真主而敬畏他物吗?凡你们所享受的恩惠都是从真主降下的。”(16:51-53)“他曾创造万物,他是全知万物的。”(6:101)“警告你们的事,是必定发生的。当星宿黯淡的时候,当天体破裂的时候,当山岳飞扬的时候,当众使者被定期召集的时候,期限在哪日呢?在判决之日。”(77:7-13)[3]这些经文的核心意旨可以归纳为:正是由于唯一的智慧之神安拉创造了宇宙万物并且用其恩惠(包括各种给养和便利等)来养育人们,所以人们没有理由不敬畏他,没有理由不顺从他;而宇宙间的星宿也好,天体也罢,都是有命数的,就像每个人都要面临判决之日[4]那样。《古兰经》所揭示的自然科学奇迹(意在说明安拉的创造力),所阐发的伦理学思想(意在让人们在敬畏和顺从安拉的前提下自觉地趋善避恶)和社会学观点(包括人与人的关系、人与社会的关系等),都是“认一”论这一核心命题的积极展开和逻辑上的外延。其哲学意义是:承认宇宙的统一性和宇宙规律的不可抗拒性,倡导伊斯兰社会的内在结构(包括人的一切行为)都必须受到这一统一性和规律性的制约。

这里必须指出的是,由于宗教不同于纯哲学的思辨,所以“认一”论这一核心命题及其逻辑上的外延是借助一系列的比喻来阐发的,正如《古兰经》所说的,“安拉为世人打比喻,以便他们深省。”(14:25)“我在这部《古兰经》里,已为世人设了许多譬喻,但愿他们留意。”(39:27)“我为人们设的这些譬喻,除学者理解它外,别人都茫然。”(29:43)[5]

阿拉伯哲学家安萨里在《圣学复苏精义》中指出:“认一”论即是认主独一或唯一神信仰,它包括以下几个重要的命题:

1.认知安拉的实有,主要的依据是《古兰经》所说的:“安拉创造了天地,让昼夜交替运行,让人拥有航海的船舶,还从云中降下雨水,使已枯死的大地复生,并在大地上散布各种动物。”(2:164)安萨里指出:“稍有理性的人,只要对这节经文略作思考,并关注一下天地间安拉的造化之妙,参悟动植物的天然奇观,就不难认识到:这些奇妙的事物、严密的秩序,不能没有一个创造者来安排它、支配它并预定它。”[6]

2.认知安拉是原有且无始无终的,是先于万物的。主要的依据是《古兰经》所说的:“他是前无始后无终的,是极显著极隐微的,他是全知万物的”(57:3)[7]

3.认知安拉是独一无二(即无伙伴,无匹敌)的,主要的依据是《古兰经》所说的:“除安拉外,假若天地间还有许多神明,那么,天地必定破坏了。”(21:32)“你们应当崇拜的是唯一的主宰。除他外绝无应受崇拜的。”(2;163)

安萨里还将安拉的属性归纳为“全知全能”、“全听全视”、“永生不灭”、“具有意志”等。主要的依据是《古兰经》的节文:“他(安拉)对于万事是全能的。”(5;120)“他是全知万物的。”(57:3)“天地间哪怕是微尘一般细小的事物,都不能逃避安拉的鉴察。”(10;61)“他确是全知天地的幽玄的,确是全知人的心事的。”(35:38)“他是永生不灭的,是维护万物的。”(2:255)安萨里据此说;“任何存在无不依赖于安拉的意志,源于安拉的意志;安拉确能创造,且能再造,是无所不能的。……人的心理活动,思想意识瞒不过安拉的全观;纵使黑夜里黑岩石上黑蚁的爬动,也躲不过安拉的全观。”[8]

明末清初著名的回族伊斯兰教学者刘智,在谈到安拉(他称之为“真宰”)的本体和属性时说:“维初太始,万物未形,惟一真宰,无方无似,无物之初。惟一真宰之本然,至清至静,无方所,无形似,不牵于阴阳,不属于造化,实天地人物之本原也。”[9] 也就是说,他把安拉看成是世上独一无二的主宰者,是宇宙万物的本原。而他所说的“至清至静”,“无方所,无形似”等,似乎糅合了道家“道本清静”、“无状之状”,“复归于无物”等说法。这从一个方面说明了阿拉伯-伊斯兰文化同中国传统文化的融合。刘智还在王岱舆的“真一三品”说[10]的基础上作了进一步的发挥,认为“真一”有“体”、“用”、“为”三种属性。他说:“其寂然无着者,谓之曰体;其觉照无遗者,谓之曰用;其分数不爽者,谓之曰为。”(《天方性理》)

基督教虽然和伊斯兰教一样,都属于一神教,但它却奉行“三位一体”说(又称“三一论”),认为宗教意义上的神应该包括圣父(上帝)、圣子(上帝之子耶稣基督)和圣灵[11];他们虽然有着不同的品格,但同属一个本体。基督教神学称这是只能依靠信仰来接受、不能凭借理性(如推理与归纳等)来把握的“奥秘”。早期基督教神学还根据逻各斯[12]学说和新柏拉图主义的学说[13],认定存在与本质这两者在神的身上是完美统一的,而彰显出神的至高至大“权能”的逻各斯,既与上帝同在又与耶稣基督(逻各斯的人格化)以及来自唯一神的圣灵同在,只是这三者的品格有所不同而已——这就好比太阳的外表特征是播散出光与热,但光与热本身不是太阳,只是离不开太阳并且与它共为一个实体罢了。

徐怀启在《古代基督教史》一书中曾谈到“三位一体”说的由来:当耶酥宣传福音时,他常常一面宣讲福音,一面给人治病,而人们不禁对他的“智慧”和“法力”感到好奇并且议论纷纷。有一回,他离开了听道的众人后,带着门徒来到一处叫做该撒利亚腓立比的地方,他突然问门徒:“你们说我是谁?”彼得当即回答说:“你是基督,是永生神的儿子。”对此,耶酥说:“这不是属血肉的指示你的,乃是我在天上的父亲指示的。”后来,耶酥升天之后,在五旬节[14]降圣灵于众门徒身上,众门徒们都按圣灵所赐的口才,向众人讲述神的奇迹和“权能”,把钉在十字架上的耶酥立为主,立为基督(意谓上帝派遣的救世主)。许多人听后不由得为之所动,便奉耶酥基督之名受洗。后来早期基督教的教会规定,在接受洗礼前,必须念“奉神(圣父)、耶酥基督(圣子)和圣灵之名”。[15]对此,有学者指出:在基督教教义中“纯粹的一神教实际上是不存在的,因为信仰圣父、圣子、圣灵、等等,实质上就是信奉好几个神灵。”[16]况且,中世纪经院哲学家和神学家洛色林和他的弟子阿伯拉尔也认为,圣父、圣子和圣灵这三者如果按他们的本性来说,只能是三个个别的实体,不可能是一个实体,因而正确的说法应该称他们为三个神(尽管他们在权威、意志和理智上是统一的)。

另外,作为基督教和基督教神学思想之依据的《圣经》,主要是以神话和传说作为其叙述框架的,而且,古代的基督教神学在阐发《圣经》时,往往喜欢将犹太神学和希腊哲学掺杂于其教义之中。关于这一点,恩格斯说:基督教神学是“从普遍化了的东方神话,特别是犹太神学和庸俗化了的希腊哲学,特别是斯多葛哲学的混合中悄悄地产生的”[17]。然而,从历史的意义和社会的功能方面来看,早期的基督教是人民大众的宗教,它在领导被压迫民族反抗罗马人的统治等方面起到了功不可没的积极的作用。正如19世纪德国诗人海涅所说的,基督教的兴起有其“不能抹煞的历史意义”,因为当罗马帝国的“物质主义”发展到惊人且可怕的地步时,“基督教唯灵主义无疑是一剂良药”。[18]

相比之下,如果我们单单从叙述的方式上看,《古兰经》除了历史传说外,还含有自然科学(如天文学、地质学、胚胎学等)[19]方面的内容,这似乎更能激发人们对宇宙天地和人生意义的重大思考和哲理畅想,特别是对宇宙背后的唯一神的赞美与崇敬,从而在某种程度上加固了早期阿拉伯民族哲理思辨中的“认一”论。

至于同伊斯兰教、基督教并列为世界三大宗教的佛教,其教义则不含“认一”论。众所周知,佛教一开始就在反对婆罗门神权统治及其“大梵天创世”说的斗争中,认定上帝创造世界万物的观点有悖于“无常”[20]、“缘起”[21]原理而予以猛烈抨击。释迦牟尼曾在《般舟三昧经》中对他的弟子说:“不得事余道,不得拜于天,不得祠鬼神。”这说明佛教具有无神论的倾向。[22]然而,佛教在运用“无常”和“缘起”原理来说明宇宙万物的产生与演变的同时,又让自己的宇宙观带有主观唯心主义的色彩。佛教认为,世界上的一切事物都是“待于心”而生,因此都是“幻相” ——“尘是心缘,心为尘因,因缘和合,幻相方生,由从缘生,必无自性,何以故?今尘不自缘,必待于心。”(《华严义海百门》)“离心之外,更无一法,纵见内外,但是自心所现,无别内外。”(《华严义海百门》)禅宗也认为:“自性含万法。”“一切万法,尽在自身心中。”(《坛经》)这种以“心”为认识本原的观点,虽然在哲学上含有较高的抽象性,而且它又是形式逻辑思维和辨证逻辑思维的不可或缺的条件之一,也是开掘人的精神价值内涵的一种有效的方式,但它往往容易把简单的事理弄得玄之又玄、神妙莫测,结果曲高和寡,使得佛教在古时候只能成为少数僧人取经学法、修身立命之本。就拿唐朝玄奘的唯识宗来讲,有学者指出:“它把人分为五类,只有一类半可以修行成佛,多数人被拒之门外。另外,成佛还很不容易,要累世修行,经过56亿多年,经历17种境界,才能成佛。玄奘13岁出家,21岁受戒,去印度17年,取回梵文佛经650部,在他主持下译出经论75部,合共1335卷。这么多佛经,多数人买不起、看不了、读不懂。内容极为复杂繁琐。所以,愿意跟着修行的人就非常少了。进入天堂的门票太贵,穷人只能望佛兴叹,富人也不肯问津,因为还贪恋着富贵荣华。”[23] 然而,佛教所追求的本然、至善、无恶、无染、无妄等价值观却含有命定的成分,因而被中国化的伊斯兰教所吸收。例如,刘智在《五功释义》中写道:“身之所生,性之所自,造物之本然也。本然至善,念之则无恶;本然至清,念之则无染;本然至真,念之则无妄。夫念至于无恶、无染、无妄,即还原本原之境矣。”这就是说,“本原之境”是前定的(就如佛教所言的“一切众生,悉有佛性”),修行之目的即是要找回造物主赋予人的“本然至真”的本性。此外,刘智在《天方性理》中对“本性”、“本然”作了这样的解释:“本性者,本乎先天之所分与,而无美不备者也。……人人具有此性。”“物我归真,真一还真。物无相碍,人无欲累。妙义各呈,本然见矣。初为实理,今为实相。实有相见,种果全矣。”他在《五功释义》中还用伊斯兰五大功修中的“斋”会通佛教的“持戒”,认为斋戒是克服邪妄之心的有效方法:“夫斋者,制欲检行,以谨身心于无妄之法也。目不妄视,耳不妄听,口不妄言,心不妄思,手不妄取与,足不妄步趋。”“尘欲之事远绝,道义之事精诚,徒谨嗜欲而不去邪妄,非斋也。知谨邪妄而不辍食色,非法也。盖食色者嗜欲之母也。不辍食色,是不能制嗜欲者也。”

而儒家的“天命”论和老庄道家的“一元论”,在不同程度上蕴含了伊斯兰“认一”论的思维方法。例如,关于上天的意志,《尚书·伊训》中说:“惟上帝不常,作善降之百祥,作不善降之百殃。”意思是:只有上天是有赏有罚,不固定亲疏的;他赐给行善者许多福分,降给作恶者无数灾害。(试比较《古兰经》里的“信道而且行善者,我将使他们入下临诸河的乐园,而永居其中。他们在乐园里有纯洁的配偶,我将使他们入于永恒的庇荫中。”<4:57>“作恶者每作一恶,必受同样的恶报,而且脸上有忧色——没有任何人能帮助他们对抗真主——他们的脸上彷佛有黑夜的颜色。这些人是火狱的居民,将永居其中。”<10:27>“你将来要看见不义的人们为他们所犯的罪恶而恐惧,对那些罪恶的惩罚必定来临他们。信道而且行善的人们,将来要居住在乐园的胜地中,在他们的主那里,他们得享受他们所欲享受的。” <42:22>[24])《尚书·多士》中说:“时惟天命,无违。”意思是:这是上天的命令,不要违反。《诗经·大明》也说:“昭事上帝,聿怀多福。”意谓信仰明事理的上帝会给人带来福佑。又如,孔子在《论语》中认为,“天”是一个值得人们去敬畏的,有意志、有决断能力并且在冥冥中操纵万象的存在体。他说:“巍巍乎!唯天为大。”(《论语·泰伯》)还说:“获罪于天,无所祷也。”(《论语·八佾》)他认为,“君子有三畏”(《论语·季氏》),其中第一畏就是“畏天命”。他说:“不知命,无以为君子也。”(《论语·尧曰》)“小人不知天命而不畏也。”(《论语·季氏》)而且他的“天命”论和伊斯兰的前定论在某些方面非常相似,如孔子所言君权“天”授,“生死有命,富贵在天”(《论语·颜渊》),“道之将行也与,命也;道之将废也与,命也”(《论语·宪问》。而《古兰经》有关前定论的经文有:“你说:‘真主啊!国权的主啊!你要把国权赏赐谁,就赏赐谁;你要把国权从谁手中夺去,就从谁手中夺去;你要使谁尊贵,就使谁尊贵;你要使谁卑贱,就使谁卑贱;福利只由你掌握;你对于万事,确是全能的。’”(3:26)“不得真主的许可,任何人都不会死亡;真主已注定各人的寿限了。”(3:145)“在给养上,真主使你们中一部分人超越另一部分人。”(16:71)“每个民族都有一个期限,当他们的期限到来的时候,他们不能耽延一刻;当其未来的时候,他们也不能提前一刻。”(7:34)

关于天命,孟子说:“尽其心者,知其性也;知其性,则知天矣。存其心,养其性,所以事天也。”(《孟子·尽心上》)意思是:人应当尽心尽力地去用心思考,这样才能了解自己固有的(善良的)本性,进而知晓什么是天命了;人只有保持自己的本心,培养自己的本性,才能很好地事奉上天。他所说的“以事天也”,似乎相当于伊斯兰所说的“敬畏和取悦于安拉”。孟子还说:“莫之为而为者,天也;莫之致而致者,命也。”(《孟子·万章上》)“莫非命也,顺受其正。”(《孟子·尽心上》)意谓世间的一切都是天的造化,都是天命所致,人只有顺从天命行事。汉儒董仲舒也认为,天是世界万物(包括规律——“道”)的创造者,圣者、王者都应该顺从天道。他说:“天者,百神之大君。” (《春秋繁露·郊语》“天者,群物之祖也……故圣人法天而立道。”(《汉书·董仲舒传》)“道之大,原出于天。天不变,道亦不变。”(《汉书·董仲舒传》)他还说:“王者欲有所为,宜求其端于天。”(《春秋繁露·楚庄王》 “人受命乎天也。”(《春秋繁露·人副天数》)“今善善恶恶,好荣憎辱,非人能自生,此天施之在人者也。”(《春秋繁露·竹林》)意思是:人(包括王者)是受命于天的;如今人们喜爱善举,憎恨恶行,喜爱荣誉,憎恨耻辱,这些特性不是人类自己产生的,而是上天所赋予的。这与伊斯兰的观点很接近。伊斯兰也认为,人具有趋善避恶的天性。《古兰经》说:“你应当趋向正教,并谨守真主赋予人的本性。真主所创造的,是不容变更的……”(30:30)关于这节经文,优素福· 阿立在其注释中写道:“出自造物主之手的人类是天真无邪,纯洁自由的。他趋向正道与美德,并能正确理解自己在宇宙中的地位以及造物主的仁慈、智慧和力量。” [25]董仲舒还在《举贤良对策》中写道,上天常常用灾害来警告和惩罚失道者——“观天人相与之际,甚可畏也。国家将有失道之败,而天乃先出灾害以谴告之;不知自省,又出怪异以警惧之;尚不知变,而伤败乃至。以此见天心之仁爱人君而欲止其乱也。”而《古兰经》中也不乏类似的论述:“灾害因众人所犯的罪恶而显现于大陆和海洋……以便他们悔悟。”(30:41)“我确已用荒年和歉收去惩治法老的臣民,以便他们觉悟。”(7:130)“他们说:‘无论你拿什么迹象来迷惑我们,我们绝不信仰你。’故我使水灾、蝗虫、虱子、青蛙、血液等作为明证去磨难他们。”(7:132-133)“每一个人,我都因他的罪过而加以惩罚,他们中有我曾使飞沙走石的暴风去伤害的,有为恐怖所袭击的,有我使他沦陷在地面下的,有被我溺杀的,真主不致亏枉他们,但他们亏枉了自己。”(29:40)

正是由于儒家的不少观点与伊斯兰的教义非常接近,因而在明末清初出现了一批由王岱舆、马注、刘智等学者组成的回儒学派(或称“以儒诠经”学派)。

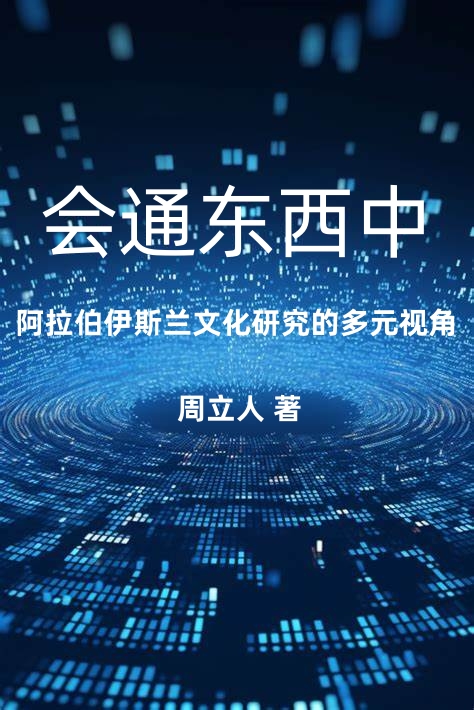

王岱舆(约1570-1660),其代表作有《正教真诠》、《清真大学》、《希真正答》等。在宇宙论方面,他把法拉比等人的“流溢论”[26]和宋朝周敦颐的“太极图说”[27]结合起来,用以解释安拉创造宇宙万物,并提出著名的“真一乃是数一之主”的见解。他认为,由“真一”流溢出“数一”,由“数一”衍化出万有的“体一”。还说:“真乃独一耳,道契于真,故能不更不易,始终一理。不得真一,则根不深;根不深,则道不定;道不定,则信不笃;不一不深不笃,其道岂能久乎?所以正教惟尊兹真一也。”(《正教真诠》)在伦理学方面,他将伊斯兰“认主独一”的信仰与孔孟的思想融为一体,指出:“人生在世三大正事:顺主也、顺君也、顺亲也,凡违此三者,则为不忠、不义、不孝矣。” 还说:“听命为天道,克己为人道,互相表里,发于一心,而寓于四事。顺主忠君,寓于意念;赞主赞圣,寓于口舌;拜主孝亲,寓于身体;感主济人,寓于财物。所以人但顺主、赞主、拜主、感主恩,而不能忠君、赞圣、孝亲、济人者,则前事亦不足为功;如徒忠君、赞圣、孝亲、济人,而不能顺主、赞主、拜主、感主之恩,则前事仍为左道。抑不独此,一切孝悌忠信,礼义廉耻之间,但有亏损,即于天人之道不全,即不得谓之听命。”(《 正教真诠》)显然,王岱舆在充分肯定儒家的价值观的同时,赋予儒家所说的“天道”以新的内涵,从而既改造了儒家的学说又使得阿拉伯-伊斯兰文化得以在中土生根、发展。

马注(1640-1711),其代表作有《清真指南》。在宇宙观上,他认为“真一”是世界万物之本原,在太极和无极之先。在谈论人性时,他认为,人性是先验的真性和后天的禀性相结合的产物,前者使得人性本善,后者遮蔽了人的善性,即所谓“嗜性能伤真性”。他做了这样一番论证:“真性如源泉之水,其体本清,其味本洁……人物之污秽,染其清洁,是岂水之性哉?”(《清真指南·性命》)他还运用儒家的观点,认为“真性与命同源,所谓仁、义、礼、智之性也”(《清真指南·性命》)。在社会观上,他强调儒家的“忠孝”,认为“人极之贵”在于忠君——“君者,所以代主宣化,摄理乾坤万物,各得其所”,“命曰天子,天之子民之父也。三纲由兹而立,五常由此而立”(《清真指南·忠孝》)。他还在《清真指南》的序言中写道:“晰诸教异同之理,阐幽明生死之说,上穷造化,中尽修身,末言后世,天国地禁,喷若指掌。”显然,他和王岱舆一样,力图赋予儒学以宗教信仰上的内涵;与此同时,也使得外来的伊斯兰文化与中国主流文化相适应,从而被中土的民族所认同。

刘智(约1660-1730),其代表作有《天方典礼》、《天方性理》和《天方至圣实录》等。根据他自己的说法,“《典礼》者,明教之书也;《性理》者,明道之书也;今复著《至圣录》,以明教道渊源之自出,而示天下以证道之全体也”(《天方至圣实录》)。其中,《天方典礼》是讲天道五功(即念、礼、斋、课、朝)和五典(即君臣、父子、夫妇、兄弟、朋友)。刘智首先认为 “圣人之教,东西同,今古一”,提出:真宰为“天地人物之本原”(《天方典礼·原教篇》)。关于真宰的本体与属性,他指出:“维皇真宰,独一无相,生天生地,生人生物;体立于二气为肇之先,用著于万象既形之后;前无始,后无终;大无外,细无内;无形似,无方所;无遐迩,无对待……主万化而不化……至知也,至能也,至全也,至善也。”(《天方典礼·真宰篇》)另外,他还根据朱熹“未有天地之先,毕竟也只是先有此理”(《朱子语类》卷一)的说法,提出“象数未形,众理已具,此造化之初也”(《天方性理》)。认为世界的“最初”乃是实有的真与无称的理的辩证统一体,它包含了孕育万物的潜在力量。他的《天方典礼》是被列入《四库全书》的书目中唯一论及伊斯兰教的典籍。

上述三位回族学者,似乎都有一个共同点,那就是:由于地缘或家庭背景[28]的因素,他们既受到本族的伊斯兰文化的熏陶,同时又受到儒家文化的影响;加之善于思考,善于比对这两种文化的差异,善于寻求它们的互补性与契合点,因而在用汉语翻译和注释伊斯兰典籍时,自觉或不自觉地把儒家的观点糅合了进去,从而为伊斯兰文化在中原地区的传播开辟了道路。正如蓝煦在《天方正学·自序》中所说的:“天方经语略以汉字译之,并注释其义焉,证集儒书所云,俾得互相理念,知回、儒两教道本同源,初无二理。”

事实上,早在元代,回族的一些学者就开始致力于将伊斯兰的教义同儒家思想进行合璧。例如,元代典籍《河北定州重建礼拜寺记》中写道:回儒两教“符契而无所殊焉”,具体地说,就是“君臣之义无所异,父子之亲无所异;以至于夫妇之别、长幼之序、朋友之信举无所异乎。”

至于中国的道家,虽然不直接阐述天神或上帝,但所描绘的“道”和伊斯兰倡导的安拉法则极为相仿,如把“道”描绘为“无状之状,无物之象”(《老子·第十四章》),“先天地生,寂兮寥兮,独立不改,周行而不殆,可以为天地母”(《老子·第二十五章》)。老子将归根于道称作“复命”,认为冥冥之中有个“天网”,谁也逃不出它的支配——“天网恢恢,疏而不失”(《老子·第七十三章》)。庄子也认为自然之道是有定数的:“死生,命也;其有夜旦之常,天也。”(《庄子·大宗师》)“死生,存亡、穷达、贫富……是事之变,命之行也。” (《庄子·德充符》)在他看来,“知其不可奈何而安之若命,德之至也”(《庄子·人间世》)。道家的典籍《淮南子》也在论道的基础上倡扬天命论:“道者,覆天载地,廓四方,拆八极,高不可际,深不可测。”(《淮南子·原道》)“知命者不怨天。”(《淮南子·缪称》)“原天命则不惑祸福。”(《淮南子·诠言》)这种叫人顺应自然规律和命运的观点跟伊斯兰的前定论是一致的,只是道家没有把道归结为法于一个至高至上的神,而是把道说成是法于自然罢了。顺便值得一提的是,庄子甚至于把无始无终的道描绘成创造和统摄宇宙万物的力量,从而在赞美与崇敬道的同时不经意间赋予了道以某种类似神的品格:“道无终始,物有死生。”(《庄子·秋水》)“夫道,覆载万物者也,洋洋乎大哉!”(《庄子·天地》)“道者,万物之所由也,庶物失之者死,得之者生,为事逆之则败,顺之则成。”(《庄子·渔父》)“天不得不高,地不得不广,日月不得不行,万物不得不昌,此其道与。”(《庄子·知北游》)他对道的神秘性和永恒性感慨万分:“夫道,有情有信,无为无形,可传而不可受,可得而不可见。自本自根,未有天地,自古以固存。……先天地生而不为久,长于上古而不为老。”(《庄子·大宗师》)如果说,在王岱舆看来,道必须植根于“真一”方能显现出它的神力来,那么,庄子则认定道本身就是一个完美且自足(即“自本自根”)的存在物。

深受道家思想影响的法家也认为,宇宙万象因道而产生或形成——“万物以生,万物以成,命之曰道。” (《管子·内业》)“虚而无形谓之道,化育万物谓之德。”(《管子·心术上》)“道者,万物之所然也,万理之所稽也……天得之以高,地得之以藏,维斗得之以成其威,日月得之以恒其光,五常得之以常其位,列星得之以端其行,四时得之以御其变气,轩辕得之以擅四方。”(《韩非子·解老》)显然,法家和道家一样,只是看到了宇宙大法(太一[29]),而没有将其提升到更高的形而上学的层次。

其实,在宇宙本体论和认识论上承认道的存在,就必然主张以道之理为理,以道之法为法,就必然因感到人类在茫茫宇宙中的渺小而接受天命论。事实上,就连主张“天人相分”的荀子也对传统意义上的天命观[30]深信不疑,认为“节遇之谓命”(《荀子·正名》)。他说:“楚王后车千乘,非智也;君子啜菽饮水,非愚也;是‘节’然也。”(《天论》)显然,他跟庄子一样,对于各种人生际遇(“节遇”)采取随遇而安的态度。此外,抛弃儒学、另立新说的墨子也认为天意是不可违背的,主张人必须以天为法——“莫若法天。天之行广而无私,其施厚而不德,其明久而不衰,故圣王法之。”(《墨子·法仪》)他赞同公孟子的说法——“公孟子曰‘贫富寿夭,错然在天,不可损益’”(《墨子·公孟》),意谓人的贫贱富贵、寿命长短均出于天命之安排,人无法对天命有所更改。

总而言之,阿拉伯-伊斯兰哲学中的“认一”论,既包含了对宇宙万物产生的终极动因的见解,又包含了如何认识宇宙万物(包括宇宙中的神、自然、人三者之间的关系)。因而,在这个意义上说,这一命题带有宇宙论与方法论的双重意义。与此同时,它还隐含着向人学、伦理学等诸多领域延伸的可能性。而由“认一”论本身直接衍化的其实是宇宙统一性原理。《古兰经》说:“没有任何神灵能与真主同等; 否则每个神灵必独占他所创造者,他们也必优胜劣败。”(23:91)这也就是说,按照伊斯兰的观点,既然安拉是众世界的唯一的主,那么,宇宙万物(包括人)都应统领于他并且顺从他,从而形成一种体现出“和谐”精神的秩序。这种秩序不但存在于自然界,如“他使天破晓,他以夜间供人安息,以日月供人计时”(6:96),他使“天体运行各循一条轨道”(21:33),而且也存在于人与安拉、人与人、人与自然诸关系以及人的物质生活与精神生活之关系中。就像古希腊毕达哥拉斯学派在将整个宇宙归结为自然界固有的数学上的比例关系的同时,认为宇宙体现着一种和谐的精神,并且把这种和谐的精神移植到伦理学上,即要求人们在自己的心灵与行为规范中也建立起类似的和谐范式。

[1] 这里的“众世界”既包括物质的、现象界的世界,也包括非物质的、非现象界的世界。

[2] 正是由于安拉被看成是众世界未来命运的规定者,所以马克思说:“伊斯兰教的核心正是宿命论。”(参阅《马克思恩格斯全集》第9卷第463页)

[3]《古兰经》,马坚译,中国社会科学出版社1981版,第205、103、460页。

[4] 判决之日:按照伊斯兰教义,是指安拉在世界末日会根据每个人的善行和恶行进行综合考量,最后决定是让他(她)进入天堂,还是让他(她)下地狱。

[5] 林松:《古兰经韵译》,中央民族大学出版社1988版,第453、838、720页。

[6] 安萨里:《圣学复苏精义》上册,张维真译,商务印书馆2001版,第43页。

[7] 试比较老子在描写“天”道时所言的“窈兮冥兮,其中有精,其精甚真”,“迎之不见其首,随之不见其后”等。

[8] 安萨里:《圣学复苏精义》上册,张维真译,商务印书馆2001版,第44页。中国有句谚语:“暗室亏心,神目如电。”意谓人即便是偷偷地做亏心事,也逃不过神灵的眼睛。

[9] 刘智:《天方典礼》,天津古籍出版社1986年版,第31页。

[10] 王岱舆认为“真一”有三品(即三种属性):“本然”、“本分”和“本为”(《希真正答》)。

[11] 有一种说法,即“圣父‘生’圣子,而非‘造出’圣子;圣父与圣子相爱而又共发圣灵”(参阅任继愈主编的《宗教词典》,上海辞书出版社1981版,第84页)。

[12] 逻各斯:源于希腊文,含有“话语”、“尺度”、“规律”、“理性”、“逻辑”、“秩序”等诸多的意义,相当于老子所说的“道”或朱熹所说的“理”。古罗马晚期神秘主义哲学家斐洛认为,逻各斯体现的是神的智慧和理性;而新柏拉图主义的某些哲学家则将逻各斯看成是联系“太一”和世界的中介。

[13] 新柏拉图主义:古希腊罗马的神秘主义哲学;它认为“太一”是宇宙的本原,由它“流溢”出所谓的“心智”或“宇宙的理性”(相当于柏拉图所说的“理念”),之后再“流溢”出衍生整个物质世界的独立的灵魂。由于“太一”被赋予了神的属性(即所谓“绝对”的、“超对立”的、“超规定性”的存在体),新柏拉图主义主张通过直觉来达到与“太一”合一的境界。

[14] 基督教亦称“圣灵降临节”,即复活节后第七个星期日。

[15] 参阅徐怀启《古代基督教史》,华东师范大学出版社1988年版,第170-175页。

[16] 参阅谭鑫田主编的《西方哲学辞典》,山东人民出版社1991版,第554页。

[17] 《马克思恩格斯全集》第21卷,转引自许鸿棣《论早期基督教的性质及其历史成因》,《宝鸡文理学院学报》(哲学社会科学版),1994年第1期。

[18] 海涅:《论浪漫派》,参阅《外国文论名著自学手册》,上海文艺出版社1985年版,第150页。

[19] 关于自然科学方面的内容可以参阅《古兰经》中的相关章节和T.Sayyids, Scientific Miracles of Quran and Sunnah: Collected Papers at International Conference on Scientific Miracles of Quran and Sunnah , Islamic University of Islamabad, 1987。

[20] 佛教认为,世界上的一切事物都处于生死兴衰、变动不居的过程中,绝无常住性,故称为无常。无常又可以分为“刹那无常”、“相续无常”、“一期无常”、“念念无常”等。

[21] 按佛教的解释,缘起(因缘)指事物之间的因果关系,它是自然界、社会乃至各种精神现象发生的根源。《法华经·方便品》中说:“佛种从缘起。”《大般涅槃经》卷二十八中说:“一切诸法,因缘故生,因缘故灭。”《俱舍论》卷九引经部说:“由此有法至于缘已和合升起,是缘起义。”

[22] 除了无神论倾向外,佛教还反对各种各样的迷信行为,例如,在《般舟三昧经》中,释迦牟尼告诫人们:“不得卜问请祟、符咒魇怪、祠祀解奏,亦不得择良日良时。”

[23] 周桂钿:《中国传统哲学》,北京师范大学出版社1990年版,第158页。

[24] 参阅《古兰经》,马坚译,中国社会科学出版社1981版。本章后面所引《古兰经》节文均出自该书。

[25] 参阅A.Yusuf Ali,The Holy Quran: Text, Translation and Commentary, Amana Corp. ,1983, p.1059.

[26] 受新柏拉图主义影响的法拉比认为:“宇宙万物因为有殊象而各具不同,因共相又相互联系。但共相才是本质和根本,共相来源于造物主,是造物主本体流溢而产生的。”见第·博雅《回教哲学史》,马坚译,台湾商务印书馆1970年版,第140页。

[27] 周敦颐在《太极图说》中,把老子的“无极”、《易传》的“太极”以及阴阳家的阴阳五行学说融合为一,并且对宋初道士陈抟所传的《太极先天图》进行了再编重组,从而建构了一个全新的宇宙论。

[28] 例如,刘智的父亲刘三杰是当时颇负盛名的伊斯兰教经师。据刘智称,其父亲曾感慨道:“天方之经,析理甚精,惜但恨未能汉译之,俾其广昭于东土也。”(《天方性理·自序》)这也许就是促使刘智以汉文译著伊斯兰经典的原因之一。

[29]“太一”一词,在中国古代典籍里或许最早出现于《吕氏春秋》,《吕氏春秋》上说:“道也者,至精也,不可为形,不可为名,强为之,谓之太一。” (《吕氏春秋·大乐》)它跟古希腊哲学中的“太一”(意谓“自足的、纯粹的、没有界限的、浑然独立且作为神的化身而存在的实体”既有相似的地方又有一定的区别)。

[30] 传统意义上的天命观有:“天命靡常”(《诗经·大雅·文王》),“天乃大命文王”(《尚书·康诰》),“乐天知命,故不忧”(《周易·系辞上》),“穷理尽性以至于命”(《周易·说卦》)等。