兰州西关清真寺原为古丝绸之路上的一座“客寺”,属省级重点保护文物之一,在国内外有一定影响。1967年被拆毁,1990年4月新寺落成。建成后的西关清真大寺,成为甘肃各民族穆斯林团结的标志和象征,作为兰州城市特色文化的一个地标,它是任震英规划大师贡献给兰州这座城市卓著建筑之一。了解、认识兰州西关清真寺的过去和现在,保护历史文化遗产的作用,努力做好有益于未来的工作,意义重要而深远。

一、昔日的兰州西关清真寺

兰州,汉魏以来称金城,隋文帝开皇元年(581)始称兰州,它是古代重要的黄河渡口,也是西北地区重要的中心城市,丝绸之路经济带的重要节点城市,东西方文明在这里交汇碰撞,开放与包容是这座城市的鲜明气质。自秦朝设县以来已有2200多年的建城史,在这漫长的历史长河之中,留下了不少珍贵的文化历史遗产,这些遗产都见证着岁月的沉淀,如今大部分都成为了知名的旅游景点。其中民族宗教文化历史遗产要说最具有代表性,那就非西关清真寺莫属了。

兰州西关清真寺,是兰州最早的清真古寺之一,位于兰州市西关临夏路西端,五条马路汇合处。始建于明洪武和永乐年间,相传马国德公先祖来兰州后修建。西关清真寺自创建,在以后漫长的岁月中,经历了三次重建,二次重修。清康熙二十六年(1687)重建,雍正七年(1729)重修,嘉庆九年(1804年)重建,民国年间扩建、重修,今天看到的新寺是1986年重建。

其中嘉庆年的这次重建工程浩大,地方士绅马国德、米兆禄等出面联袂“兰州八大家”厚德贤士,募资组织修建。并请兰州兴隆山道教全真龙门派第十一代宗师刘一明撰写《重建兰城西关礼拜寺募疏序》(见附录一,附录二)。历经艰辛建起的具有中国传统宫殿式建筑的西关清真寺,飞檐翘角,气势恢弘,匠心独具、构思十分巧妙,使人感到宁静、古朴、庄重。

西关清真寺临街旁有个“三眼井”,开凿于明代洪武年间。坊间称,“三眼井”是为西关寺特赐的,因为兰州井水多咸涩,唯有三眼井水味甘甜。“三眼井”现在是兰州省城古迹,为兰州不可移动文物保护点,也是兰州城区唯一遗留下来的一处古井。

马国德,商贾,从事皮货生意和货物运输,坐商与行商一体,世居西关临夏路。兰州伊斯兰大事记载,“山东历城穆斯林马氏明初肃藩王时自历城至兰州寄家。按《金城马氏家谱》,此马氏乃金城马氏始族,大户马家、回族教门、书香门第、商贾之家。清代咸丰举人,甘肃著名教育家马世焘即为此马氏后裔。”马国德公就是马世焘的祖父,兰州回族商业文化的杰出代表。

有关西关寺和马国德的故事,我小时候住在南稍门就听街坊邻居马连贵老人多次讲述。马连贵老人好学多闻,可谓博古通今,说话很有风趣,如数家珍。马国德的虔诚、慷慨和优秀,在修建西关寺时对每一个细节都很讲究。还讲了马国德济困扶厄、学会吃亏、兰州大油香、鸡儿嘴看西关、马家坡子等很多故事。赢得地方众人很高的赞誉,有“善人”之称。他一生都在不折不挠,执著追求信仰的正确实践。曾延请也门苏菲学者穆罕默德.舍穆松迪尼(俗称:也曼太爷)居家功干,博得教内外盛誉。

马国德公品德高尚,爱国爱教,心系桑梓、善举济世。修建清真寺,创办学校,彰显崇文重教的社会责任。当我听说,在修建的西关寺院内沐浴室前面照壁上面书写了四个大字“澡身浴德”,我被震撼了。这是我第一次听到这个词语,一下子让我体会到它的美感,作为汉语成语,立在清真寺院内与信仰、与习俗相适应,多么融合,放在此处一字如钉。体现了穆斯林民族的文化风尚、伦理道德、生活方式和习俗,就是修养身心,使纯洁清白,其警示教育作用非常好。

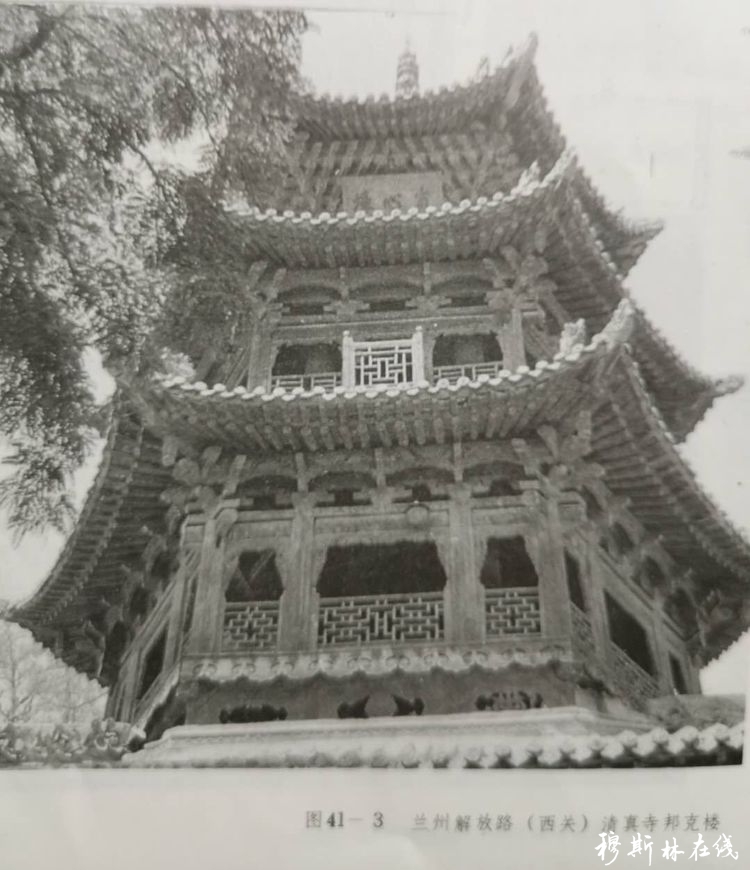

重建后的兰州西关清真寺为中国传统古典式建筑风格,建筑古朴雄壮,结构严谨,由外院大照壁、沐浴室,内院礼拜大殿、邦克楼,北跨院三部分组成。

寺门座北朝南,面对大街,由正门、影壁门和两个旁门组成。大门顶为琉璃瓦的10角飞檐,八扇大门上有一排排铜帽浮钉,古朴典雅。入门为前院,北面沐浴室,西面是水磨砖甃成的峻壁,下开三个穹门,中门两侧墙壁上有浮雕图案。东面竖立着一座砖砌大照壁是伊斯兰教建筑中难得之品,它不但是伊斯兰教建筑中最大的照璧之一,而且使用蓝色的琉璃瓦做枋框,同时在花枋上及须弥座上及斗拱屋檐上,都用砖雕成很精美的花纹。

入二门进内院,便是“月牙桥”。桥为砖石拱形结构,桥下池水清澈见底 ,小桥南北两端,林木葱葱,富有小桥流水的古典园林风格。过桥是5丈余高的“邦克楼”,4层6面,最高处悬挂“省心楼”匾额,登上此楼,可以远眺兰州全貌。过回廊即为大殿,建筑采用古老工艺,云墩斗拱,檐牙高啄。大殿门为四间,十六页门上均装饰雕棂方窗,精雕的花卉图案争艳斗奇,极为讲究。殿门上方则是清代及民国时期达官显贵们题赠的巨大匾额。殿内以大木作栋梁,戴梁压柱,宽敞宏大,可千人同时礼拜。后窑殿两侧使用隔门及落地槛窗,为建筑中所少见。顶部饰以浮雕《古兰经》文,大殿屋上伫立着大小三个铜制宝瓶和一弯“新月”,屋顶用绿色琉璃瓦覆盖,上有一组“二龙戏珠”陶制装饰,金光闪亮。大殿北侧跨院内有小院,曾在此设“清真学”,另为藏经室及阿訇住房等。

清真寺使用穿廊连接邦克楼及大殿的这种建筑形体,当时在中国已知最完整的工字式平面布置,只有兰州西关清真大寺这一处。 不怕日晒雨淋,更为玲珑华丽。

清嘉庆十四年陕甘总督松筠为庆贺西关寺重建,给清真寺题写“义务”竖匾。其意在褒奖西关回族历来维护国家利益,敢于担当的情怀与责任!表明西关寺是志愿做的“社会责任”或“直接社会义务”。也是国家对一定的直接社会责任的称赞。该寺原有清康熙五十二年(1712年)归德府赐“诚祷甘霖”和“诚能格天”金字匾额两块,清嘉庆十三年(1808年)《清真寺碑记》和民国七年(1918年)、民国十三年(1934年)《重修清真寺碑记》各一块。

作为兰州宝贵的历史文化遗产,古丝绸之路重镇的一座“客寺”,发挥了联接东西的重要作用。不幸的是,1967年被全部拆毁。

二、今日之兰州西关清真大寺

党的十一届三中全会后,落实民族宗教政策。1982年,兰州市有关方面领导去北京汇报工作,见到时任国务院副总理的杨静仁,杨静仁只说了一句话:“西关清真大寺是为革命做过重大贡献的。”

中央政府对落实恢复西关清真寺工作十分重视。1983年4月,国务院宗教事务局乔连升局长和宛耀宾专程来兰州商榷落实重建事宜,形成会议纪要。明确指出:兰州西关清真寺有六百多年历史,其建筑风格堪称一流,六百多年来一直是传承中国伊斯兰经堂教育六大清真寺之一。乔连升局长和宛耀宾在兰会同省市有关领导以及穆斯林群众,采取国家拨款,信教群众自愿捐款的办法,在原址重建西关清真大寺,建成后向国内外穆斯林客人开放,恢复历史上的“客寺”地位。

恢复重建工作自1983年4月开始协商,同年8月4日通过并签署“关于修复兰州西关清真寺座谈会纪要”。1985年4月国务院宗教局141号文再次明确认可设计方案并重申“此事不宜再变”。并要求:“为了早日动工,任何人不得阻碍和干扰。” 1986年市政府组成建寺委员会,分两期建设施工。一直到1996年才将西关清真寺建设遗留的用地位置问题解决。建寺委员会由时任兰州市人民政府副市长马生骏领导,兰州市城建设计院设计,建筑师王鸿烈,结构工程师周伟华、孔繁林为主要专业设计师。聘请王鸿烈为全权代表,具体实施修建工作。

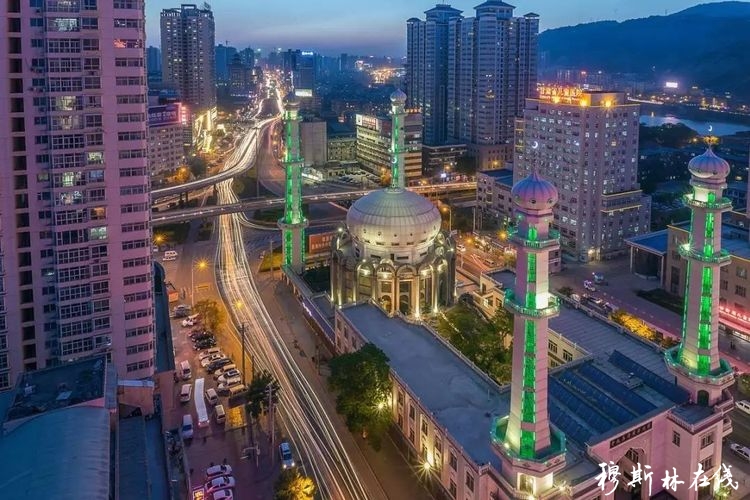

新建西关清真大寺为4层圆形建筑,面积3000平方米。看大殿是伊斯兰风格建筑,从空中看还是中式建筑平面布置的元素。大门进来正面上台阶是主殿,左右两侧是南厢房和北厢房,完全对称,是传统口字形合院式风格。底层为会客室、图书室、教室,其余3层均为礼拜殿,可容纳3000多人同时礼拜。大殿总高度约37米,共分四层,底层层高3.9米,设有办公室、讲经堂、宿舍、沐浴室,还辟有一间供妇女用的小礼拜殿。上部三层为礼拜大殿,大殿平面呈圆形,从外部进人大殿后,大殿内的朝向与外部中轴线偏转一个角度,使大殿的朝向正对“克尔白”方向。 二层大殿与跑马廊为一个连通空间,三、四层为一个连通空间,四层之间也可垂直连通,每个空间各有一个“米哈拉布”标志朝向,四层外围有一回廊平台,可以观光市容。

大殿由20个高17米的圆拱门紧紧围绕,中心有一直径约25米的扁圆壳。20个“虚”的拱门,拥起一个“实”的太穹顶,再现伊斯兰建筑上实下虚的特点,扁的大跨度穹顶和细高的拱门又体现了现代的技术水平。在装饰方面大量使用了穹顶和拱门及大面积的装饰图案,外墙用乳白色为基色,间以绿、蓝等色之装饰图案。整个建筑设计精巧,造型独特,每层设计别致,殿中又有分层,充分利用空间增加礼拜地。尤其是天顶的承重设计既美观又科学,利用了五边形的几何体力学原理,将重量逐级分解到边缘的几个大柱之上,可谓设计独特,美轮美奂,成为建筑结构的设计经典。从地面建筑到穹顶的星月标志,无不给人视觉感官以震撼的力量。

清真寺设计采用圆形,无论是对该建筑所处位置的判断、理解和认知,还是观点、概念和价值都是智慧的结晶。主要考虑它处在五条马路交汇处,为照顾五条于道汇集处从各个角度的立面观瞻。大殿顶棚中央是巨大的五角星造型,寓意爱国;20个圆拱门紧紧围绕,寓意各民族群众的团结向上。在布局、景观,建筑样式结合等方面都是具有突出价值的建筑,也是城市特色建筑创新的兰州典范。树立民族团结之榜样,具有向心凝聚于国家利益之样板。

有关专家,规划师和建筑设计师看到兰州西关清真大寺的建筑后都给予积极的评价:“这就是丝绸之路重镇兰州的建筑,放在兰州很融合、显特色,兰州的黄河文化、丝路文化、民族文化以及开放包容的文化都能体现出来。兰州正好位于丝绸之路的要道上,各民族文化融合得非常好。”对西关清真寺大殿平面呈圆形的结构、殿内的朝向与外部中轴线偏转的角度以及方向转折的设计都给予高度评价:“这样的设计在全国都没有,这是艺术与建筑在兰州完美的融合,是和黄河生态环境优美和谐的最佳结合。使建筑形象具有文化价值和审美价值,体现出民族性和时代感,在国际上都可以成为建筑样式的典范。”

这完全归功于时任兰州市政府副市长、顾问、总建筑师任震英规划大师,亲自主持设计,多次亲临现场指导。包括当时要拓建整个临夏路,有人提出搬迁西关大寺,任老态度很坚决地说:“西关大寺不可迁建,离开西关,何来西关大寺之名。西关大寺影响深远,这里面不单单是宗教信仰,还有民族政策,对外关系等问题。民族风格和形式不能丢。”也就是说,这个地方份量很重,你搬迁到别的地方,能叫西关大寺吗?你怎么解释。拓建道路要占“三眼井”,任老说:“三眼井不能填,是有历史的,我刚来兰州就喝的三眼井的水,水质甘甜清爽,可以直接饮用。”

我到市政府工作后,多次去任老家就规划设计求指教。他其中就谈到西关清真寺的设计,和历史的关系、和时代的关系、和环境的关系。说到,1983年,时任王道义市长命他,参加西关大寺落实政策时 ,他草拟了大寺的位置及其范围,并提出大寺正门向东开,在东门外还有个半园形小广场。东门外绿地广场在100公尺内均由西关大寺动员教民按规划义务修建。这些都是经市政府及国务院宗教局局长乔连生共同研究开会解决的。其设计方案是任老博采众长 ,与城市融合,巧妙解决难题,体现兰州风格的一项创新建设。

任老对兰州城市的意识和感观思想,让我受益匪浅。更让我感动的是,任老不仅对西关清真大寺的历史文化地位,认知了解的非常清楚,而且对兰州城市的其他历史建筑,都作了详细调查。因为任老与马文俊(刚解放时任兰州河北六区区长)交往交流的更多,从中获得了更为客观真实的第一手资料。

今天来看,作为兰州市城市建设的开拓者和奠基人,西关清真大寺是任震英规划大师贡献给兰州这座城市卓著建筑之一,为兰州添了一景。成为全国十大最美清真寺之一;1992年被评为兰州市十大优秀建筑之一;2009年3月,兰州市人民政府立石碑“明•西关清真寺旧址”。

本文作者与规划大师任震英

三、铭记历史 有益于未来

兰州西关清真大寺作为具有600多年历史的文化遗产,经历了一段坎坷的历程 ,但经过拨乱反正,落实政策的艰苦工作,走上正常轨道。纵观西关大寺的历史变迁,始终牢记地域特色文化中的“丝路文化”和“民族文化”,这是兰州城市建设最宝贵的财富。延续地方历史传统格局和风貌特色,继承和发扬优秀的地方历史文化,是对历史文化遗产保护的一项重要内容。

在党和政府的全力支持下,1990年4月,西关清真大寺全面竣工投入使用。也是有史以来兰州最大规模的宗教活动场所,肃穆宏伟,充分体现了民族风情和现代审美价值。

《中国伊斯兰百科全书》在“圣地寺院”篇章中,收录了兰州西关清真大寺,用了600多字作了历史记载和介绍。其中新建的兰州西关清真大寺圆形建筑被收入《中国伊斯兰百科全书》彩图目录,是全国列入图示目录的44家清真寺之一 ,也是兰州唯一列入百科全书彩图的清真寺。

中华文明源远流长,留下的文物古迹自然不少,其中也不乏中外文化融合的结晶,但如今所存原版已是凤毛麟角。我们在纪念西关大寺那曾经的文化建树时,也应该看到现在的西关大寺正是中外文化融合的结晶。中华文明和伊斯兰文明在历史的传播与发展中进行了比较深入广泛的交流和交往,中华民族共同体意识,民族团结的思想基石更加坚实。

长期以来,兰州西关清真大寺秉承家国情怀,坚持宗教中国化方向,以其鲜明的爱国爱教精神,团结各少数民族,为兰州改革开放和社会主义现代化建设作出了贡献。不论是历史上被称为“海乙”寺的西关寺,还是如今的西关团结大寺,每逢主麻日聚礼、节日会礼及其它大型宗教活动,穆斯林汇集这里祈祷、礼拜。西关大寺成为在兰州居住、经商、旅游的广大穆斯林沐浴礼拜,举行宗教活动的中心场所。广大信教群众和宗教界人士对党的宗教政策的落实,是高兴的、满意的。 西关清真大寺精妙的设计,独特的造型,创新的结构赢得了各族人民的赞誉。

改革开放后,兰州西关清真大寺成为接待国外穆斯林的窗口。穆斯林国家友好人士不断来访,世界伊斯兰联盟秘书长纳绥夫、伊朗阿亚图拉·贾纳琪以及巴基斯坦、马来西亚、埃及等国家和港、台地区的友好人士都来此参观。对兰州这座城市的友善以及民族团结、宗教和顺留下了美好而深刻的印象。还有不少学建筑设计的大学生专程来西关寺考察学习。

兰州西关清真大寺,先后培养了一大批中国伊斯兰文化学者。全国人大代表,兰州市政协副主席、省伊斯兰教协会会长、西关大寺教长杨森作为杰岀代表,深受党和政府的信任,以及广大穆斯林和全市各族各界群众的尊敬。

1993年8月,杨森阿訇受中国伊协的派遣,前去埃及亚历山大参加伊斯兰国际学术文化报告会,杨森阿訇在会上的发言受到与会代表的热烈赞同,穆巴拉克总统给杨森阿訇授予一枚金质奖章。

1994年3月,杨森阿訇应马来西亚政府部长的邀请前去访问,进行文化交流,历时三个月,走遍马来西亚14个州市、所到之处与群众见面交谈、宣讲,介绍中国穆斯林的宗教生活、经济状况、发展前景,深受马亚西亚各地群众的热情欢迎。为马来西亚穆斯林了解甘肃,了解兰州,作了最好的宣传。此后,马来西亚穆斯林来甘肃旅游观光,都要来兰州西关清真大寺参观,两国民间交流不断加深。

如今,丝绸之路旅游再度繁荣,文化经济的复兴成为政府新“双循环”经济战略的重要组成部分。我们在更好认识源远流长、博大精深的中华文明,为弘扬中华优秀传统文化、增强文化自信提供坚强支撑的同时。也应该看到伊斯兰教传入中国后,特别是明清时期,中国的回族伊斯兰学者,以睿智的眼光、宽广的胸怀和理性的态度,自觉学习儒学文明,以汉语作为日常生活的交流语言,积极主动与儒学文明对话、融通,已经形成了优秀传统,创造出了一种具有中国特色的中国伊斯兰教文明。

从不同文明中寻求智慧、汲取营养,为人们提供精神支撑和心灵慰藉,携手解决人类共同面临的各种挑战,应该成为推动人类文明进步和世界和平发展的重要动力。

兰州西关清真大寺在这方面可成为典范。深入总结这些好经验,好做法,不仅对保障公民宗教信仰自由,维护宗教和睦与社会和谐,依法管理宗教事务,加强和创新宗教活动场所管理具有积极的意义;而且用正确的宗教实践,教育信教群众,拥护中国共产党的领导,拥护社会主义制度,爱国爱教,维护祖国统一、民族团结,与不同的宗教、教派和不信仰宗教的公民和睦相处都有基础性、关键性的意义。

每一个文化历史遗产都有着自己的故事,都有着不可估量的价值意义。历史悠久的兰州西关清真大寺所传达的,正是丝绸之路的文明交往史,正是伊斯兰文明和中华文明相互融合带来的积极的社会意义和中国精神。

为此,保护和了解历史文化遗产的作用,做好历史文化遗产资源的挖掘、整理、研究、阐释工作,把伊斯兰文化传入甘肃后,已经和中国社会相适应,形成了优秀传统的起源和发展以及对甘肃社会的贡献更加清晰、更加全面地呈现出来,就能更好发挥以史育人,铸牢中华民族共同体意识的作用。

结语:

兰州是个多民族聚集的省会城市,千百年来遗存在地上的寺观庙堂、白塔桥梁、园林楼阁、历史街区就是这种特色文化的空间表现。加之兰州的自然气候、地理环境,共同构成了兰州的地域特色。如果没有这些特色,兰州就不成其为兰州。特色是不可以无中生有的去“创造”,只能是对原有的“元素”去“塑造”提升、突出彰显,继往开来。这些特色的恰当应用就应成为规划未来兰州不可缺少的要素,而西关清真大寺正是将这种特色恰当应用的最佳范例。这样的继承、提高、彰显,才能给文化兰州注以强劲的元气和新鲜的血液,发挥当代价值。

美好的未来,已经在新生。兰州有可能成为文明融合最好的城市,有希望打造文化强国的兰州样板,有希望打造成中国最具特色文化环境的城市,有希望建设成为全国民族团结进步示范城市。

让我们为建设幸福美好新兰州而努力奋斗 !

应当说明的是 ,此篇文章从总体上说,为今天的人们认识、了解、研究“西关清真大寺”提供了历史基本资料。由于兰州西关清真寺的史料见诸史籍方志者寥寥无几,给撰写工作带来不少困难。记入本文的大部分内容是作者社会调查,亲耳聆听、亲眼目睹的资料,少部分是作者根据口碑相传整理而成,故众说不一现象难以避免,疏漏谬误之处在所难免。对此,我本着“先记下来”的原则,留待学者和读者及有识之士继续考证、收集、整理史料。

马琦明

2021年2月3日 黄河水岸边

附录一:

刘一明(1734-1821),清代乾嘉年间著名的道教全真龙门派第十一代宗师。幼时习儒,十九岁外游访道,后半生一直隐居甘肃榆中县栖云山、兴隆山修道,设坛传教,著书立说。其思想以道为宗、兼容儒释,在道学、文章、修为、医道、哲学等方面取得了令人瞩目的成就。他所撰的大量碑文、对联、募疏序,诗词等,对研究甘肃省名胜古迹、历史、地理、民俗、宗教都有着重要价值。刘一明撰著疏序作碑记,影响很大。当时兰州回民筹资拟建西关礼拜寺,就请刘一明作《重建兰城西关礼拜寺募疏序》。刘一明撰写募疏序,多数为修建道教庙宇募化钱粮,为清真寺撰文只此一篇,实属难能可贵。

嘉庆二十年(1815年),八十二岁高龄刘一明老人汇编 《栖云笔记》,就有《重建兰城西关礼拜寺募疏序》。全文以抒情、议论、说明的方式表达他对重建西关清真寺的理解、认识和诚意,对兄弟民族所信仰的宗教的包容和尊重,并在感情上完全站在了兰州回族穆斯林的立场上,以他们的语言说出了重建西关清真寺的心愿:“意欲重修鼎新,补砌缺落。但工程浩大,钱粮无出,敢祈十方同教仁人长者,各发诚心,乐输资财,共成善事。将见败者仍兴,旧者复新,礼拜得所,不失教中归顺之旨矣。”言辞恳切,感情真挚,可以说表述非常准确,撰述非常得体。其难能可贵之处令人敬佩。在《栖云笔记》中还辑有《西关礼拜寺》对联三首。

2009年,做过30年高中语文教师、《榆中史志》编辑、《榆中县志》副主编、刘一明研究专家孙永乐,对《重建兰城西关礼拜寺募疏序》作了详细评注:“这是一篇特殊的募疏序,特殊在是一位著名全真道者为少数民族信仰的伊斯兰教重建礼拜寺而撰文。正文586字,内容却很丰富,显示出刘一明对当时的伊斯兰教有比较正确的认识和一定的了解。他尊重伊斯兰教,认识到信仰伊斯兰教的回族是中华民族的一部分;准确和客观地追溯伊斯兰教传入中国的历史及其习俗。全文可分两部分,上部论“真宰”,讲教义、教史,表示了对“中华回教”的尊重;下部按撰募疏序常例,叙述重建宗教场所的缘起愿心。”

孙永乐先生为刘一明所作的不足六百字的《重建兰城西关礼拜寺募疏序》,作了近两千字的注文,尤见老先生的宗教文化深厚功底和非凡学养。同样,令人敬佩。

刘一明撰写的这篇募疏序,不仅对研究西关清真寺古迹历史有重要价值,而且让我们看到了他的高尚品德。在那个时候,他用儒家先贤智慧看社会,只为明道,中正为德 ,中正和平,宽容和谐,爱国爱教,同心同德,共繁荣、同发展,此即“天下大同、和平盛世”。在今天看来当时的兰州宗教社会意识形态之和顺致祥。我曾听老人们说过,那个时候,兰州的清真寺和道教、佛教关系相处的很好,有了善举和重大活动,道教、佛教还来清真寺贺喜。今天,我们从民族团结,宗教和睦的兰州可以找到答案:理解绝对是养育一切友谊之果的泥土。

刘一明先生为伊斯兰教募资修寺撰文,就在寻求各民族之间保持团结与和谐,号召人们相互认识,各宗教之间的对话与互动。共同的信条是所有宗教的基础,相信人类本性的善良,还有爱与和谐,仁慈和信念的宝贵价值。

附录二:

清嘉庆九年(1804年)刘一明撰

重建兰城西关礼拜寺募疏序

原人之生,本于真宰造化。既得真宰造化,则人之一身即有真宰而须不可离者也。须奥不离,即有真宰而为圣;须臾有离,即失真宰而为凡。凡之分,即在真宰得失之间,所谓“庶民去之,君子存之”也。

闻之西域有国,名曰天方。其国有圣人焉,名曰穆罕默德,即今中华回教尊称马圣人者是也。圣人道成以后,称穵勒蠡鲁呼,即华言“奉真主钦差”。真主者,真宰也。既受主差,遂以“噫嘛呢”设教。“噫嘛呢”,华言“归顺”之义,盖欲人归顺真主,须臾不离,超凡人圣,以脱樊笼苦恼耳。从其教化者数十国,非大圣人而能若是乎?其教自唐以来,始入中国,年远日久,裔繁嗣旺,凡住居之处,各建礼拜寺,向西朝礼,取其归顺圣:人之义。盖欲归顺真主,必先归顺圣人;圣人,真主之接引。一动一静不忘圣人,即一动一静不忘真主。能学圣人,即为圣人;能顺真主,即有真主。此礼拜寺建造之由来也。且礼拜七日一大聚,即儒所谓“七日来复”,“天心复见”之义。又以月出庚方为月首,又为“天心复见”之征。天心者,真主之光辉,圣人取象明义,使以有形悟无形耳。但教内经典,皆系梵语,未经译释,在教内者执象昧文,在教外者惊疑为异。殊不知:五方之风气不齐,圣人随方设教,以西域之教,行于中国,风气不同,未免见之希乍矣。然天地无二道,圣人无两心,不论东西南北之圣人,垂教化人,总以明善复初,归顺真主为要。礼拜寺即归顺圣人、归顺真主耳。

金城西关礼拜寺,不知创建于何时,重修于康熙初年,至今百年有余,土木俱败,风雨不蔽。某等礼拜之际,见之惶悚不安,意欲重修鼎新,补砌缺落。但工程浩大,钱粮无出,敢祈十方同教仁人长者,各发诚心,乐输资财,共成善事。将见败者仍兴,旧者复新,礼拜得所,不失教中归顺之旨矣。

(作者马琦明系甘肃省科学院原党委书记、研究员,省政府参事,长期从事文化教育、城市建设和民族宗教研究工作,晴雨轩主编辑整理)