马有福/文

那一年,出席全国电视金鹰节。在长沙,那么多场合,无需递名片,许多人就冲我亮出他们亲切的笑脸,好奇的问候:青海来的?扎西德勒!

是的!我一次又一次有点羞涩而被动地点头并递出名片。

奇怪的是,他们看都不看我的身份来历,径自说起他们的旅青经历。什么夏都西宁的牦牛酸奶,波碧万顷的青海湖,云缠雾绕的祁连山,瀚海万顷的格尔木,神秘莫测的昆仑山,千里油菜花海门源等,一下子就像摆展览一样,把青海风物悉数罗列在我们之间。甚至有人当场还夸奖起来:天地有大美而不言,西宁称夏都是名副其实的。如数家珍,如拨念珠,几句话如同漫画家几笔绘就了一张青海草图。这一切,在长沙的语境里,一时之间竟还那么新鲜如初,如日中天,让我获得新鲜视野。

就在那样的场合,我同时发现,言谈之中,他们的眼神则如青海长云一样始终萦绕在我那打上了明显地域烙印的高原风光上,久久不肯挪移,哪怕一瞬。我这就不失时机地借此冰山一角推销起青海来:强烈的紫外线虽然晒红了人的脸蛋,但它却是治愈人各种心理疾病和皮肤病的天然良药。多少青海人在内地打工生病后,只要回到了老家,许多病便不治而愈了。

那是!肯定会的。一方土地毕竟在养育一方人嘛。他们频频点头,表示认同。

话题既已展开,讨论见缝插针。由一张脸引发的文化、地理讨论就这样成为那一届电视节上我们业余生活的重要花絮。

一位曾在新疆工作过的内地电视人说到,作家刘亮程发现,在新疆呆久了,虽只一两代人,几十年之后,内地汉族人的眼窝也不由自主地慢慢变深了,致于鼻梁的隆起那也是迟早的事。

更有内地文化人言之凿凿:虽然环境一直那么严酷,但边疆少数民族老太太的脸虽然最后无一例外都皱成了核桃皮,但一个个却总那么和蔼可亲,有一种说不出的和善与平静。尤其是那慈祥的目光,简直如一泓清澈的泉水。

真是!那是浓缩了的山川。

当时,就这样随口说出没做深思。可是后来,我越来越觉得,这是山川地理的微型版,一张脸的风水里确实含着一方地理文化的全部精粹,生态晴雨全在一张脸。

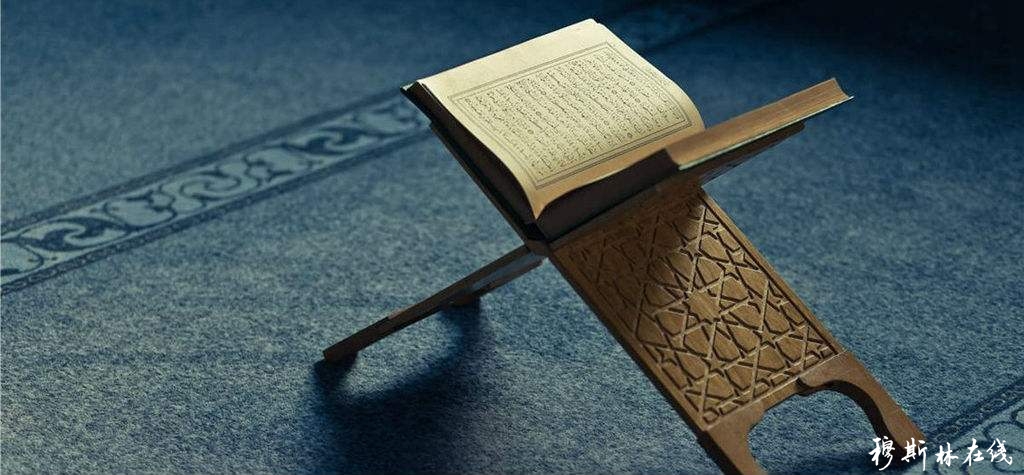

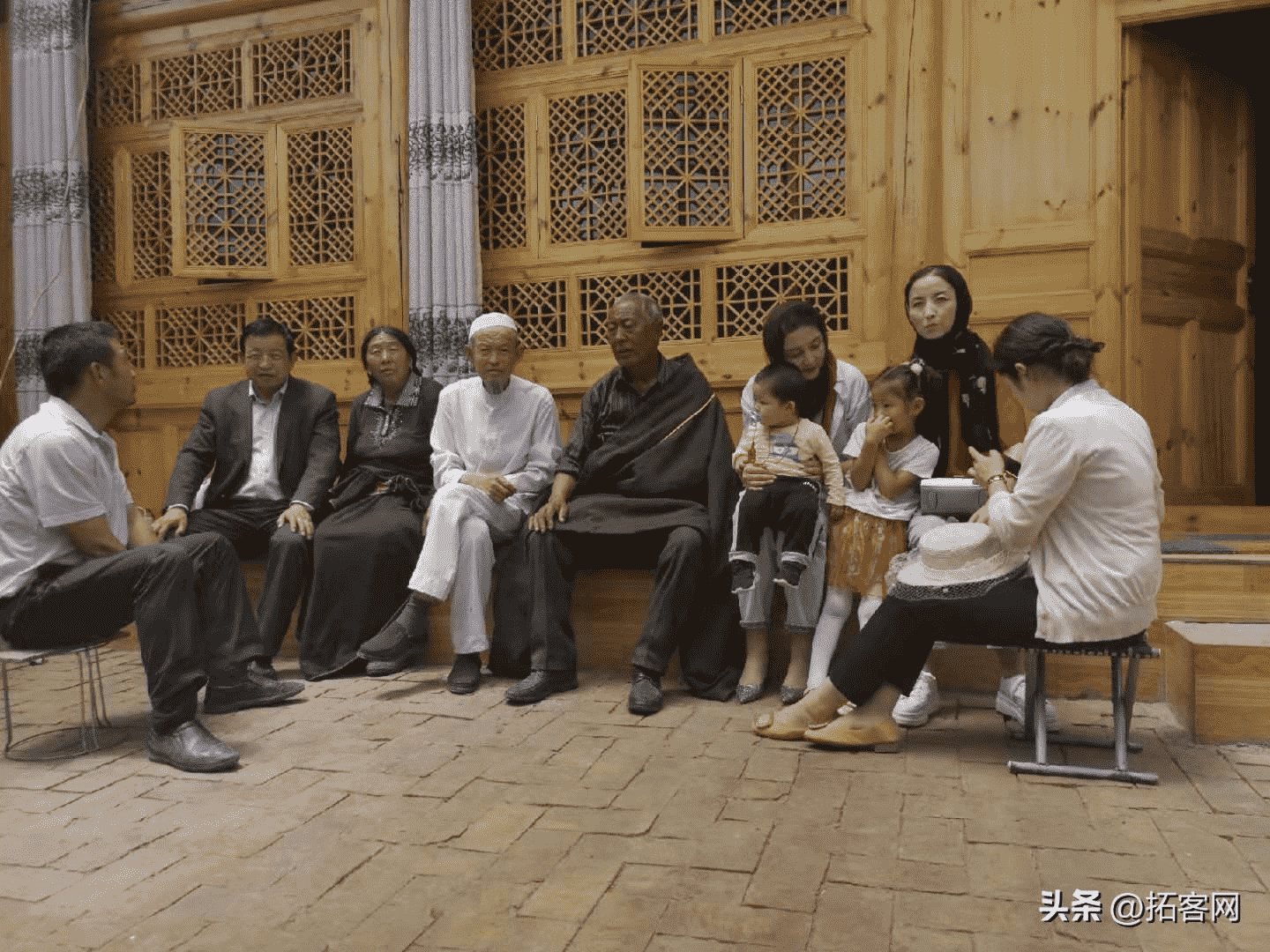

这一切,在沙特阿拉伯朝觐时得到了最好的验证。看着世界几大洲各色人种的来来去去,我自有一种在阅读着世界地理的感觉。我从那擦身而过的身影留下的细微表情里,真还看到了一直未曾走近过的一些大地山川。非洲的干旱,欧洲的寒冷,东南亚的热带雨林,阿拉伯的沙漠炎热,中亚的崇山峻岭,这些几乎都全然沉淀在他们的体格和形容动作之中,无一例外映射在他们的容颜上。一切就像打上了游牧烙印的藏族女人的走路姿态一样看得那么明显。其中,不由自主地透露出了他们生活的冰山一角。

有时,并肩举礼,偶尔触碰到黑人冰凉的赤脚时,我有一种在夜色里踏上了非洲土地的感觉。有时,站在小个儿的马来西亚人身边,听着他们说话,我自有一种在南海岸边散步时听到了海水呢喃的感觉。

人即地理,地理即人。

就这么念叨着,我蓦然发现,当地理环境发生变化时,人容颜的变化也是如影随形、不打折扣的。

还是回到青海。不知咋的,这些年来,青海下一代人脸蛋上的高原风光说消失就消失不见了。虽然我这样的人脸上被紫外线灼伤的痕迹依旧没有完全褪去,但与原先比,还真是淡了不少。让我奇怪的是,我的两个女儿则一个比一个白,已经找不出丝毫的高原红了。我的四个外孙,无论男女,偶或野游晒黑、晒红了,只在家休息一两天,睡一个好觉,也便恢复如初了。为此,有人戏言,青海的红脸蛋正在如高原雪线一样,说不定哪一天说没就没了。言及此,在熟人间我常开起玩笑:所以,自当把它当成非物质文化遗产保护起来,我是首当其冲的传承人了。

玩笑激起千层浪。忽然,喝茶的朋友们就会一下子严肃起来:青海之变,这容颜事大,其中原因到底应该有哪些,还真该总结总结?

于是,大伙儿七嘴八舌,再一次以带着热血的语言触碰这古老的高原大地。他们认为,主要原因还在于“春风飞度玉门关”。青海那么及时地赶上了西部大开发的时代列车,一下子缩短了与内地发达省区的观念距离。最难忘,风起中南海,青海得到的中央支持、全国支援何止一股又一股春风!上海、北京、天津、山东等发达地区多方位的对口帮扶,让青海长云下沉寂多年的雪山一座座应时醒了;六州牧区的医疗条件、教学设施赶上、甚至超过了全国。帮扶之地广大农牧民的居住条件与原来相比真是天差地别。就说牧民吧,夏天住帐篷,冬天住暖气房,这样循季调适生活的方式,其幸福指数谁能堪比?东部农业区城乡居住条件的普适性政策,让所有人家的居住条件上了不止一两个台阶。特别是上下水改造工程让他们不再去遥远的河边挑水,亦不需要钻入冷风中如厕。只此一点,就把人从严酷的自然环境中彻底解放出来了。再加上,暖气以及封闭式住房结构的变化,农村冬天室内温度至少比原先提高了十摄氏度左右。

真可谓:青海民生保障走在全国前列。昆仑丰碑一座又一座,数不胜数。

当然,大环境的巨变更是不能忽视的。西宁南北山由光秃秃的土丘变成了鲜嫩欲滴的绿色屏障。柴达木盆地的瀚海深处,一年又一年不断荡漾开来的绿洲,就像是那绿色的涟漪在不断拓展,还结出了成吨成吨的枸杞。青海东部农业区植树造林的面积有多大,谁都说不准。因为,几乎全覆盖了,这使多少干旱地区的雨水一下子那么丰沛,夏秋季节的早晨不时出现在身边的雨雾连绵,让人不由自主地想起江南。这几年,祁连山国家公园建设,三江源国家公园建设,更是让有着东方小瑞士之称的祁连山周边地区气候越来越湿润了。青海湿地面积不断在增加。这在过去是可望而不可及的。

犹记得多少年前的青海,庄稼人在晚上睡觉之前的重要功课之一就是烫裂口。那时气候干燥,一到冬天,人不是被冻伤,就是手指关节一个个干得开了口子。这使那些手无完肤的农人在睡觉前无一例外总点了煤油灯,等烤羊油渐次消融,然后把滚烫油汁浇到裂开的关节伤处,以此润肤护肤,缓解指关节或脚巴裂口疼痛。谁要是忽视了这一功课,一双手第二天就干不成农活了。正因如此,农人与城里人的最大区别全在一双手。而如今,青海人开玩笑时虽然依旧以指头的粗细区分城里人和乡里人,但松树皮般粗糙的手,指关节上开满了口子的手却是看不到了的。至于在大众面前袖着一双手,躲着、藏着一双手不肯见人的尴尬者更是难觅其踪影了。

自信亦在一双手。青海姑娘手腕里的黄金和昆仑玉镯,让那一张肤色变白变亮的脸更是自信满满。万里江山一张脸。生态晴雨一张脸。就是这张脸掀起面纱把青海拉面馆开到了全国各地,也把青海的地毯、大美河山、农副产品、光伏产业、盐化工业,一次又一次推向了世界前台。

作者简介 :

马有福,回族,青海大通人。在《青海湖》《天涯》《散文选刊》《中国青年报》等发表文学作品150多万字。著、编有《大道至亲》《鸽翅下的故乡》等文学、民俗、电视解说词等十部。曾获中国新闻奖、青海省第五届文学艺术奖、西宁市十佳园丁等奖项。