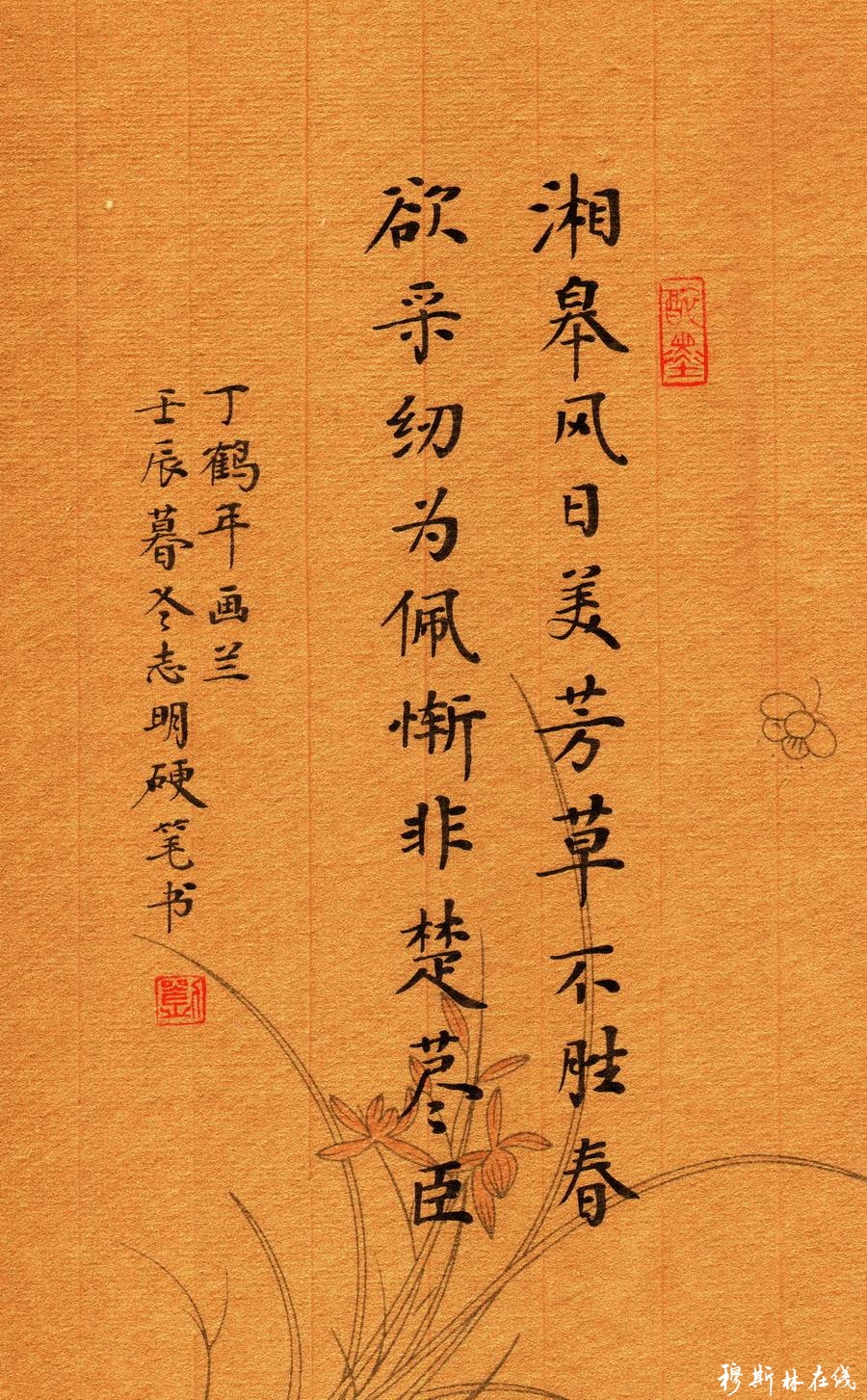

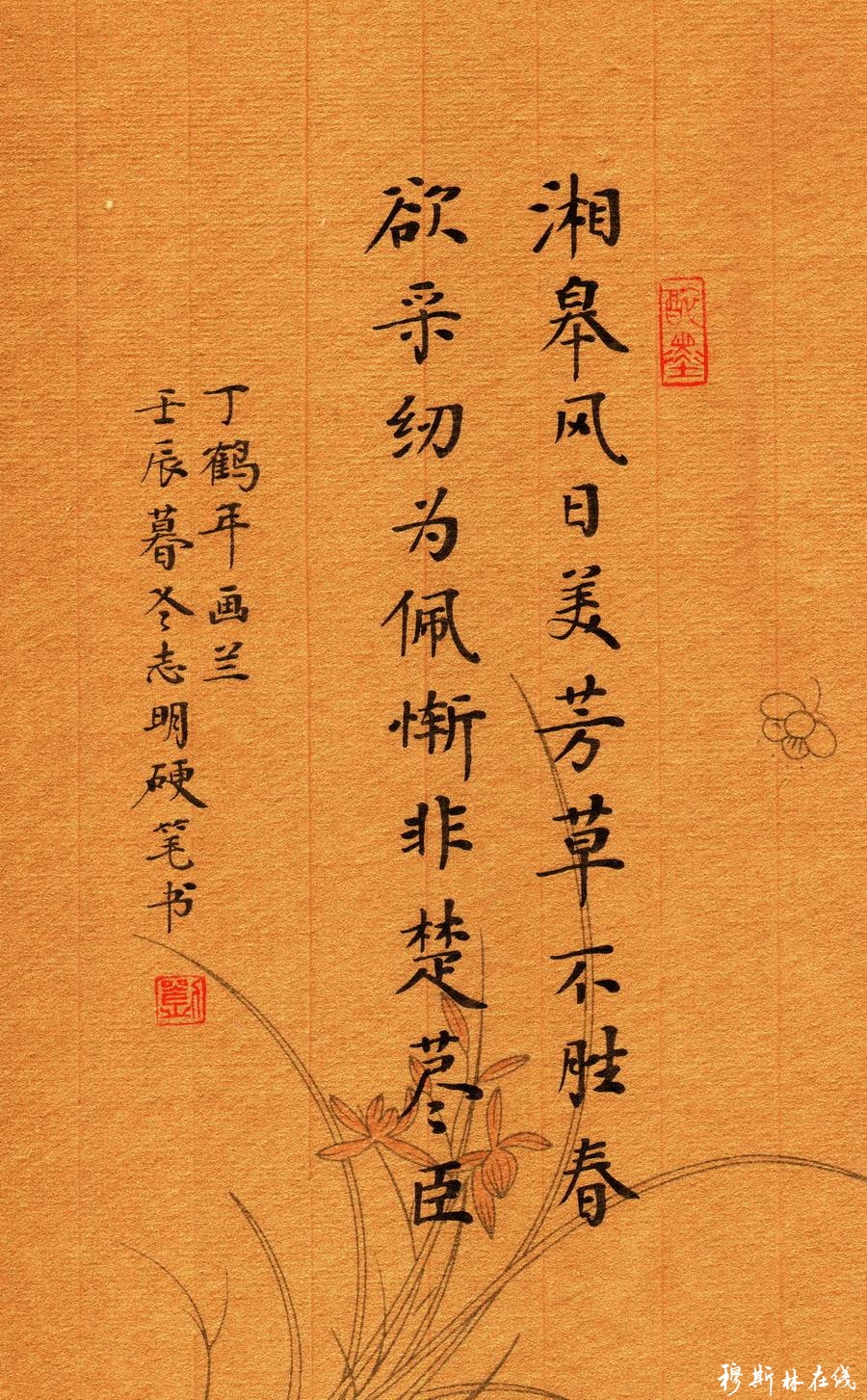

备受推崇的诗人丁鹤年

丁鹤年(1335——1424),字永庚,号友鹤山人,是元明之交的一位著名诗人。他一生致力于诗歌创作,受到当时和后代人的高度评价。

同时代的知名文学家戴良说他“一篇之作,一语之出,皆所以寓夫忧国爱君之心,愍乱思治之意,读之使人感愤激烈,不知涕泗之横流也”。

明初诗人瞿佑说他“做诗极工”,魏骥说他“以诗鸣湖湘间,脍炙人口久矣"。

清代散文大家全祖望称他是“文苑巨子”。

当代史学家陈垣说:“萨都剌而后,回回教诗人首推丁鹤年。”

古人论诗作,常说“穷而后工”。穷者,即贫穷、困窘、无奈之意。穷则易动感情,少受地位财富的牵累而倾全力于诗。丁年的诗写得情真意切,词丽句工,正因为常处困境,饱受艰辛而淡泊名利。

丁鹤年的曾祖阿老丁在元朝初年从西域来中国。他的祖父苦思丁、父亲职马禄丁都做过元朝的地方官。因为三代宗亲名字中都有丁字,便依照汉族习惯,取单字“丁”为姓。职马禄丁在武昌当过行政长官,受到当地百姓拥戴。他去职后,百姓不愿让他离开武昌,便在武昌定居了。所以武昌成为丁鹤年的故乡。

丁鹤年自幼发愤读书,深入学习儒家经典,并经名师指教,不仅掌握了丰富的知识,同时也深受儒家文化的熏陶。他的家境本来比较好,但是连遭不幸。他12岁丧父,18岁就开始了长期的流浪生活,陷人穷困的境地。他的两首关于蝉的小诗正是自身境况的写照:

饮露身何洁,吟风韵更长。

斜阳千万树,无处避螳螂。

蝉惟极清高,愁吟类楚骚。

炎天风露薄,度日亦嗷嗷。

洁身自好、格调清高的蝉无枝可依,无露可餐,正如丁鹤年在辽阔的国土上无一处可安身立命。

丁年生于元代末年。由于元王朝政治黑暗腐败,阶级矛盾民族矛盾日益尖锐,各地不断发生反抗压迫的农民起义,同时也有些人聚众为盗,扰乱社会安定。元王朝统治者采取高压手段,激起更大规模的反抗,战火四起,形成一派兵荒马乱的局面。

出身官宦家庭并深受儒家文化熏陶的丁鹤年,当然不赞成农民起义战争,同时也厌恶腐败的官场。他想置身于矛盾冲突之外,埋头于诗书笔墨之中。但是战火还是烧到了他的家门。1352年,徐寿辉的起义军攻克武昌。18岁的丁鹤年把生母安置在城外农村,带着嫡母(职马禄丁的正妻)逃离武昌。经过一路风餐露宿,辗转3个月之久到了镇江,投靠他的伯父,并在镇江住了10年。这时侯,相依为命的嫡母去世了,他听说在此期间生母病死,父墓被盗掘,后来还得知他的姐姐在战乱中携女投水丧命。这一切使他悲愤至极,痛不欲生。丁鹤年埋葬了嫡母,便离开镇江到浙东奉化投靠在那里做知府的从兄吉雅谟丁,后又随其兄转往昌国。他曾和吉雅谟丁一道去余姚,考查以前当地长官叶敬常组织群众修筑的海堤。面对这一避害为利造福百姓的水利工程,丁鹤年联想到当前战火纷飞的天下形势,便写了一首七言古诗。

写这里筑堤以前的情况是:

阴霾夜吼风雨急,

坤维振荡玄溟立,

桑田变海人为鱼。

写筑堤后的情况是:

堤内耕桑堤外渔,

民物欣欣始生息。

······

柳根白舫卖鱼市,

花底青帘浩酒家。

他想到,现在四海横流,到处是刀光剑影,却看不到像叶敬常那样的体恤百姓的官员:

州县有官非叶侯,

御灾谁复忧民忧?

丁鹤年虽不支持农民起义战争,但在这首诗中透露出,政治黑暗是天下动乱的根源,也可以说是:“官逼民反”。

灾难再次降临到丁鹤年身上,从兄吉雅漠丁到昌国任职后不久就死去了。丁鹤年又一次失去了依靠,从此,便以行医卖药勉强糊口,有时就寄食于僧院,敝衣粗食,生活很是艰苦。后来到定海(今浙江舟山)定居下来。

丁鹤年的前半生接连遭受丧亲、漂泊、战乱的打击,感时、悼亡、思乡、情别等情绪,化作一个“愁”字,反映在他的诗歌中。“离愁灯下影,乡泪枕边痕”,成为其生活和感情的写照。其感时诗如《重到西湖》:

涌金风月昔追欢,

一旦狂歌变永叹。

锦绣湖山兵气合,

金银楼阁劫灰寒。

雪晴林野梅何在,

霜冰苏堤柳自残。

欲买画船寻旧钓,

荒烟野水浩漫漫。

诗句描写了西湖经战火洗劫呈现出一派败落凄凉景象。昔日到西湖追欢作乐的人,只能发出长叹,看不到初游西湖时的悠闲安静的场景。是谁的过错,令读者深思。

丁年40多岁回武昌期间,他的妻子病故,使他再一次受到失去亲人的打击,怀着十分悲痛的心情写诗悼念妻子:

别时如玉人,归来生死隔。

日暮泣孤坟,音容杳难得。

惟余坟上草,犹带罗裙色。

面对孤坟,再也看不到妻子的形象听不到妻子的声音,眼前只是坟上青草显现出妻子衣裙的颜色。读此诗不禁也产生一种哀婉凄痛的心情。

《将归武昌题长江万里图》则表现了他长期客居异地的思乡之情:

长江千万里,何处是侬乡?

忽见晴川树,依稀认汉阳。

从画图上寻找一下故乡,聊以安慰游子之心。思乡之情既委蜿又真挚。

古人写诗作词爱说“愁”,甚至于“为赋新诗强说愁”。屈原忧国,杜甫忧民,李煜失位作囚,李清照抛家孤居,各种愁苦凝为诗句,感人至深,并给人以美的享受,成为艺术珍品。丁鹤年遭际不幸,具有多种愁绪。他的诗把愁化为艺术,也能令人百读不厌。

1368年,元亡明立。这时丁鹤年33岁。他45岁时由海州回武汉为父母迁葬,费尽周折。由于受儒家文化影响,他12岁时曾隆重安排其父亲的葬礼。所以后来人们称他为“丁孝子”。丁鹤年确实有浓厚的“忠孝”意识。他为元朝灭亡而哀伤。以前就不想做官,元亡后更不愿做官,甚至为躲避劝他做官的人而再次离开武昌。但是他对明朝建立后出现的政治开明、社会安定的局面还是感到高兴的。曾写道:

生逄舜日当尧天,

经营内外皆英贤。

八十衰翁百无外,

茅檐击壤歌丰年。

可见他并不把自己认定为“残元遗民”,而是从现实出发来评定事物的。

丁鹤年晚年心情较好,写了一些格调清新,较有生活气息的作品。如《竹枝词》:

竹鸡啼处一声声,

山雨欲来郎欲行。

蜀天恰似离人眼,

十日都无一日晴。

不说人眼似蜀天,而说蜀天似人眼,把伤别写得婉转而有情致。

同时代的知名文学家戴良说他“一篇之作,一语之出,皆所以寓夫忧国爱君之心,愍乱思治之意,读之使人感愤激烈,不知涕泗之横流也”。

明初诗人瞿佑说他“做诗极工”,魏骥说他“以诗鸣湖湘间,脍炙人口久矣"。

清代散文大家全祖望称他是“文苑巨子”。

当代史学家陈垣说:“萨都剌而后,回回教诗人首推丁鹤年。”

古人论诗作,常说“穷而后工”。穷者,即贫穷、困窘、无奈之意。穷则易动感情,少受地位财富的牵累而倾全力于诗。丁年的诗写得情真意切,词丽句工,正因为常处困境,饱受艰辛而淡泊名利。

丁鹤年的曾祖阿老丁在元朝初年从西域来中国。他的祖父苦思丁、父亲职马禄丁都做过元朝的地方官。因为三代宗亲名字中都有丁字,便依照汉族习惯,取单字“丁”为姓。职马禄丁在武昌当过行政长官,受到当地百姓拥戴。他去职后,百姓不愿让他离开武昌,便在武昌定居了。所以武昌成为丁鹤年的故乡。

丁鹤年自幼发愤读书,深入学习儒家经典,并经名师指教,不仅掌握了丰富的知识,同时也深受儒家文化的熏陶。他的家境本来比较好,但是连遭不幸。他12岁丧父,18岁就开始了长期的流浪生活,陷人穷困的境地。他的两首关于蝉的小诗正是自身境况的写照:

饮露身何洁,吟风韵更长。

斜阳千万树,无处避螳螂。

蝉惟极清高,愁吟类楚骚。

炎天风露薄,度日亦嗷嗷。

洁身自好、格调清高的蝉无枝可依,无露可餐,正如丁鹤年在辽阔的国土上无一处可安身立命。

丁年生于元代末年。由于元王朝政治黑暗腐败,阶级矛盾民族矛盾日益尖锐,各地不断发生反抗压迫的农民起义,同时也有些人聚众为盗,扰乱社会安定。元王朝统治者采取高压手段,激起更大规模的反抗,战火四起,形成一派兵荒马乱的局面。

出身官宦家庭并深受儒家文化熏陶的丁鹤年,当然不赞成农民起义战争,同时也厌恶腐败的官场。他想置身于矛盾冲突之外,埋头于诗书笔墨之中。但是战火还是烧到了他的家门。1352年,徐寿辉的起义军攻克武昌。18岁的丁鹤年把生母安置在城外农村,带着嫡母(职马禄丁的正妻)逃离武昌。经过一路风餐露宿,辗转3个月之久到了镇江,投靠他的伯父,并在镇江住了10年。这时侯,相依为命的嫡母去世了,他听说在此期间生母病死,父墓被盗掘,后来还得知他的姐姐在战乱中携女投水丧命。这一切使他悲愤至极,痛不欲生。丁鹤年埋葬了嫡母,便离开镇江到浙东奉化投靠在那里做知府的从兄吉雅谟丁,后又随其兄转往昌国。他曾和吉雅谟丁一道去余姚,考查以前当地长官叶敬常组织群众修筑的海堤。面对这一避害为利造福百姓的水利工程,丁鹤年联想到当前战火纷飞的天下形势,便写了一首七言古诗。

写这里筑堤以前的情况是:

阴霾夜吼风雨急,

坤维振荡玄溟立,

桑田变海人为鱼。

写筑堤后的情况是:

堤内耕桑堤外渔,

民物欣欣始生息。

······

柳根白舫卖鱼市,

花底青帘浩酒家。

他想到,现在四海横流,到处是刀光剑影,却看不到像叶敬常那样的体恤百姓的官员:

州县有官非叶侯,

御灾谁复忧民忧?

丁鹤年虽不支持农民起义战争,但在这首诗中透露出,政治黑暗是天下动乱的根源,也可以说是:“官逼民反”。

灾难再次降临到丁鹤年身上,从兄吉雅漠丁到昌国任职后不久就死去了。丁鹤年又一次失去了依靠,从此,便以行医卖药勉强糊口,有时就寄食于僧院,敝衣粗食,生活很是艰苦。后来到定海(今浙江舟山)定居下来。

丁鹤年的前半生接连遭受丧亲、漂泊、战乱的打击,感时、悼亡、思乡、情别等情绪,化作一个“愁”字,反映在他的诗歌中。“离愁灯下影,乡泪枕边痕”,成为其生活和感情的写照。其感时诗如《重到西湖》:

涌金风月昔追欢,

一旦狂歌变永叹。

锦绣湖山兵气合,

金银楼阁劫灰寒。

雪晴林野梅何在,

霜冰苏堤柳自残。

欲买画船寻旧钓,

荒烟野水浩漫漫。

诗句描写了西湖经战火洗劫呈现出一派败落凄凉景象。昔日到西湖追欢作乐的人,只能发出长叹,看不到初游西湖时的悠闲安静的场景。是谁的过错,令读者深思。

丁年40多岁回武昌期间,他的妻子病故,使他再一次受到失去亲人的打击,怀着十分悲痛的心情写诗悼念妻子:

别时如玉人,归来生死隔。

日暮泣孤坟,音容杳难得。

惟余坟上草,犹带罗裙色。

面对孤坟,再也看不到妻子的形象听不到妻子的声音,眼前只是坟上青草显现出妻子衣裙的颜色。读此诗不禁也产生一种哀婉凄痛的心情。

《将归武昌题长江万里图》则表现了他长期客居异地的思乡之情:

长江千万里,何处是侬乡?

忽见晴川树,依稀认汉阳。

从画图上寻找一下故乡,聊以安慰游子之心。思乡之情既委蜿又真挚。

古人写诗作词爱说“愁”,甚至于“为赋新诗强说愁”。屈原忧国,杜甫忧民,李煜失位作囚,李清照抛家孤居,各种愁苦凝为诗句,感人至深,并给人以美的享受,成为艺术珍品。丁鹤年遭际不幸,具有多种愁绪。他的诗把愁化为艺术,也能令人百读不厌。

1368年,元亡明立。这时丁鹤年33岁。他45岁时由海州回武汉为父母迁葬,费尽周折。由于受儒家文化影响,他12岁时曾隆重安排其父亲的葬礼。所以后来人们称他为“丁孝子”。丁鹤年确实有浓厚的“忠孝”意识。他为元朝灭亡而哀伤。以前就不想做官,元亡后更不愿做官,甚至为躲避劝他做官的人而再次离开武昌。但是他对明朝建立后出现的政治开明、社会安定的局面还是感到高兴的。曾写道:

生逄舜日当尧天,

经营内外皆英贤。

八十衰翁百无外,

茅檐击壤歌丰年。

可见他并不把自己认定为“残元遗民”,而是从现实出发来评定事物的。

丁鹤年晚年心情较好,写了一些格调清新,较有生活气息的作品。如《竹枝词》:

竹鸡啼处一声声,

山雨欲来郎欲行。

蜀天恰似离人眼,

十日都无一日晴。

不说人眼似蜀天,而说蜀天似人眼,把伤别写得婉转而有情致。

上一篇:著名诗人萨都剌

下一篇:承前启后的天文学家马沙亦黑

相关新闻

- • ·索契冬奥会上戴头巾的冰上公主(2014-02-14)

- • ·马长庆阿訇脚踝受伤不能站立(2014-03-07)

- • ·中国穆斯林——云南回乡银饰世家的幸福生活(2014-04-07)

- • ·中国著名穆斯林作家张承志简介(2014-09-21)

- • ·集墨汁和鲜血于一身的中国穆斯林学者陈克礼烈士(2014-09-30)