吐峪沟最初燃起我们的兴趣,也许是缘于对旅途的浪漫遐想。由于吐鲁番地区夏天炎热,地表最高温度能超过40℃,即使到晚上屋内依然闷热难挡,所以火焰山下的吐峪沟居民在这个时节都习惯睡在屋外。想象一下,鳞次栉比的平顶土房,每家屋顶上都有几张铁床,上面散乱着全家的铺盖,夜里仰望星空,这可能是最朴素也是最浪漫的露营吧。

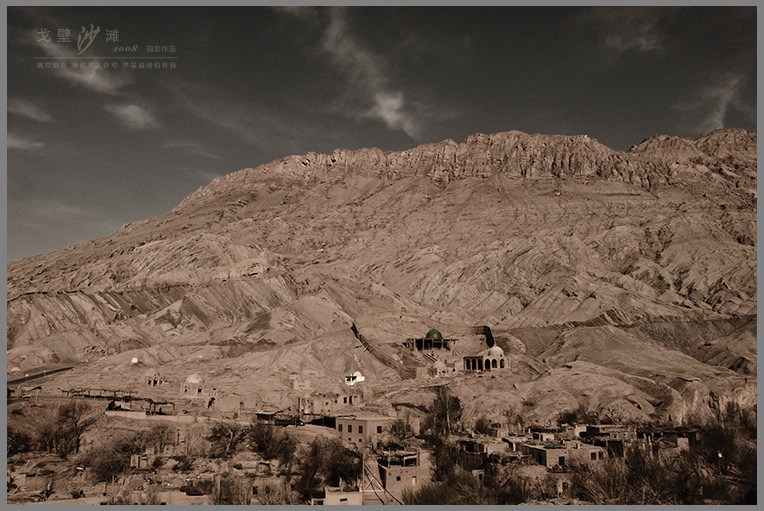

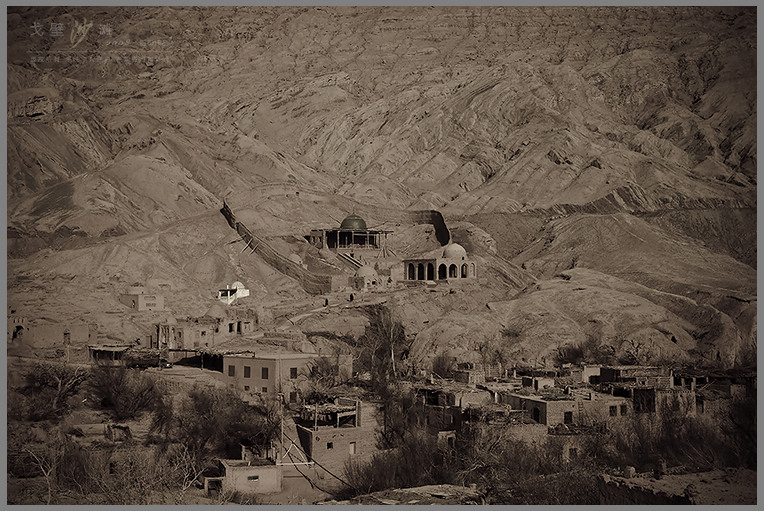

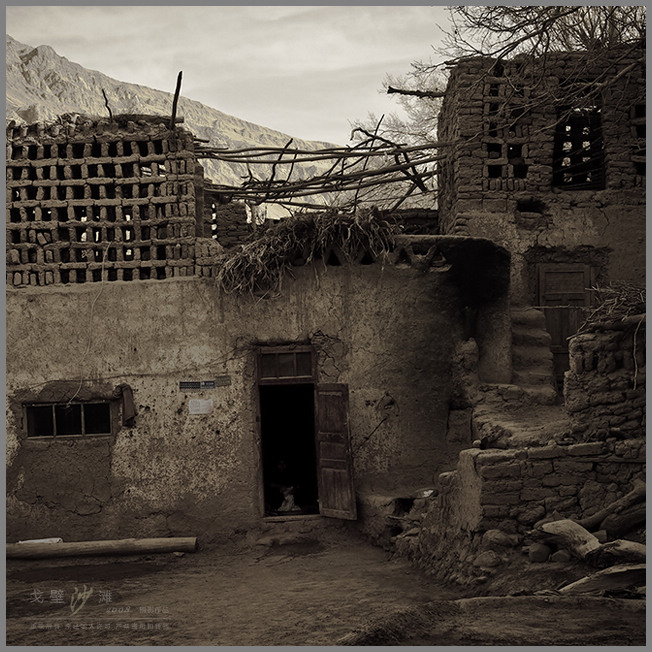

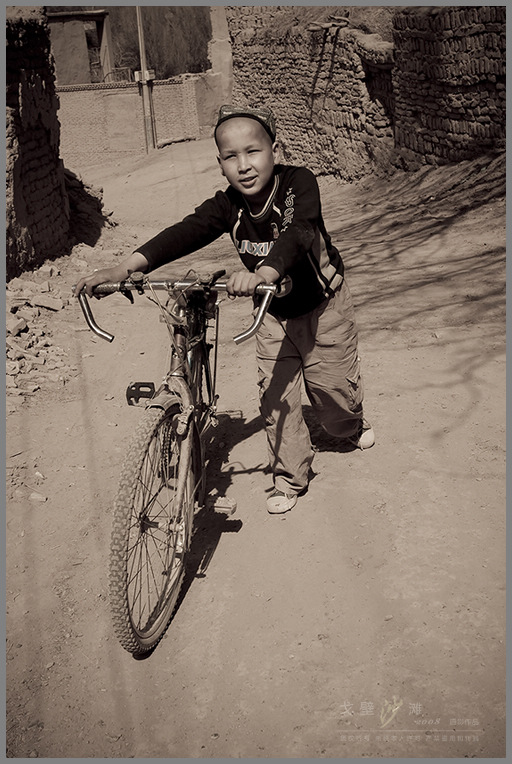

胖乎乎的维族大叔乐呵呵的驾着巴士穿梭于各个村落,在一个岔路口放下了我们。“嘟嘟嘟——”一辆拖拉机经过,跳上去,与维族妇女一起在热风中飞扬,眼睛迫切的寻找那个传说中被遗忘在时间之外的古老村庄。爬上一个大坡,一座安详宁静的村子突然很不真实的涌现在公路下方。在村旁的土坡站定,全村景色尽收眼底:火焰山碰触着它,夹峙着它,厚重的泥黄色是吐峪沟的原始底色,间杂了植物的浓荫,式样古老、错落分布的房屋中偶尔被人们点缀了温和的、谦虚的紫红、靛青,一切浑然一体,透着一股古老岁月的鲜艳,像流传久远的诗歌神话。

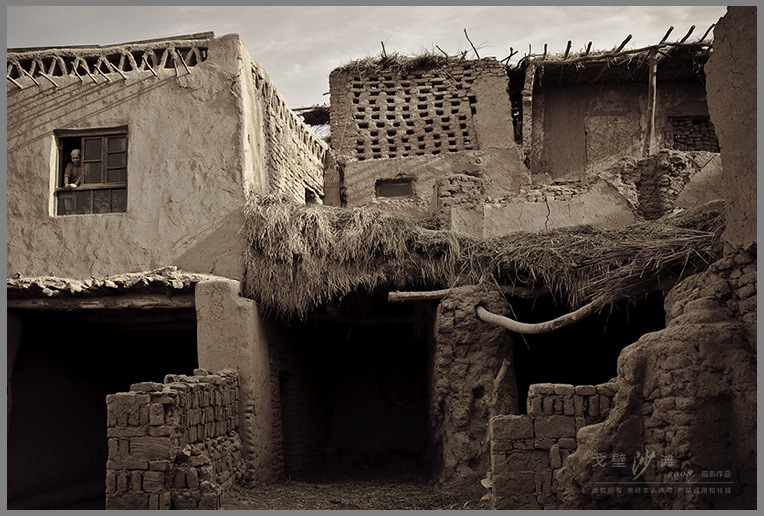

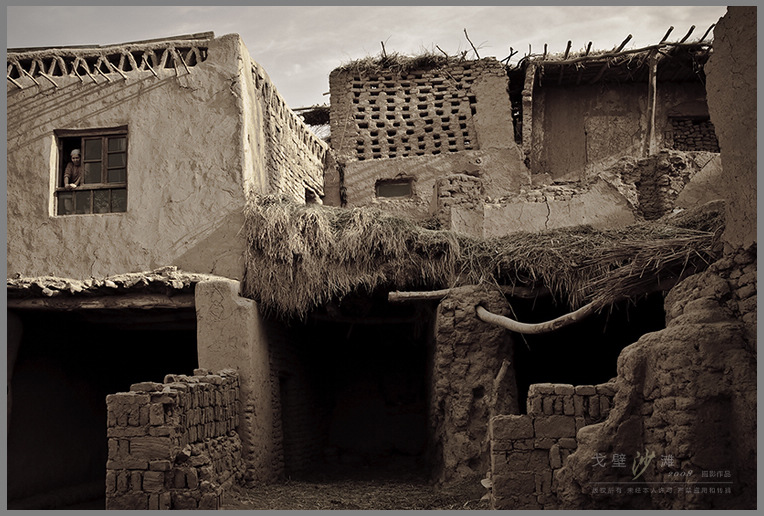

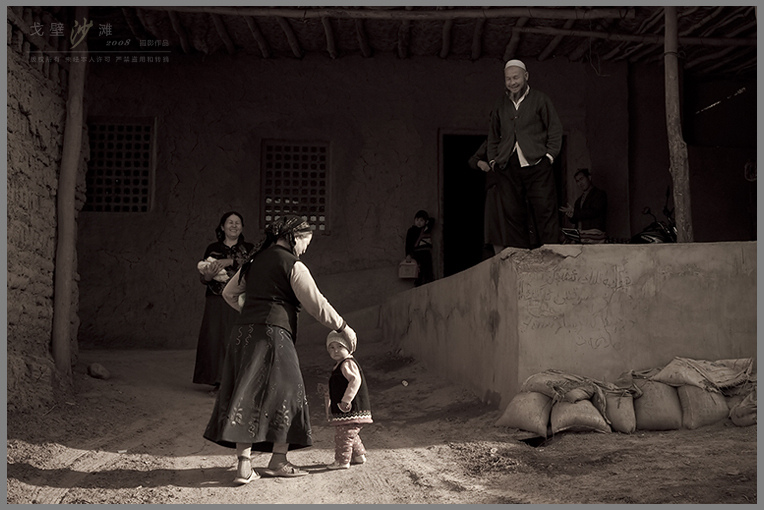

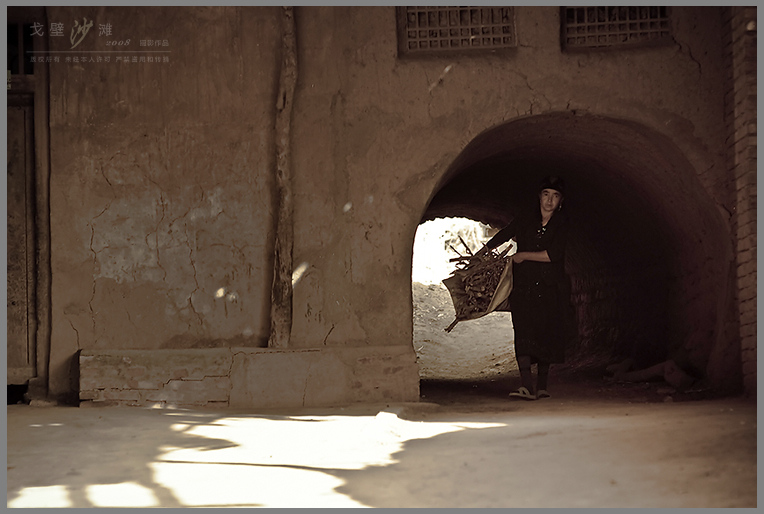

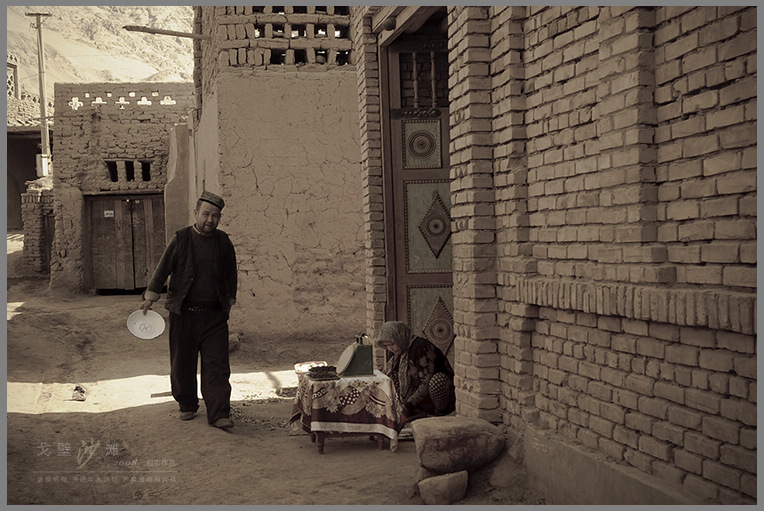

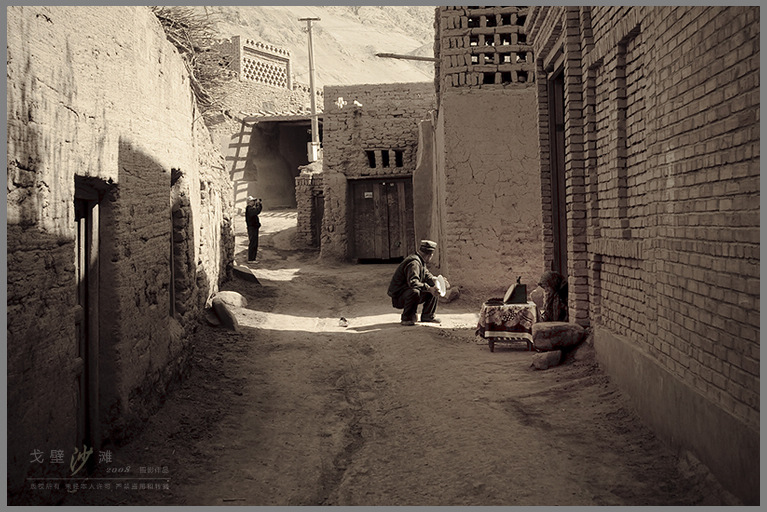

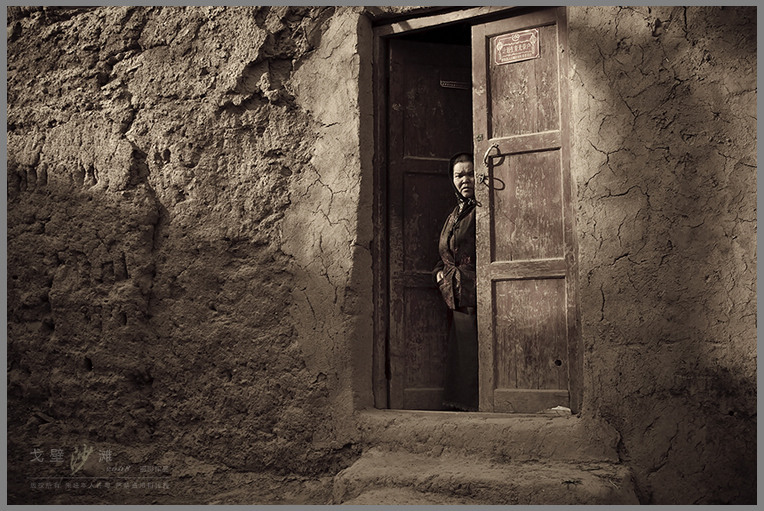

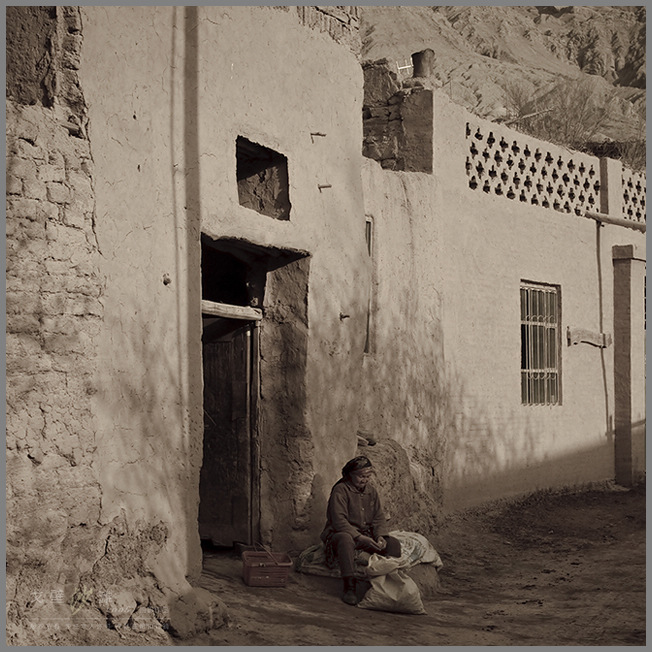

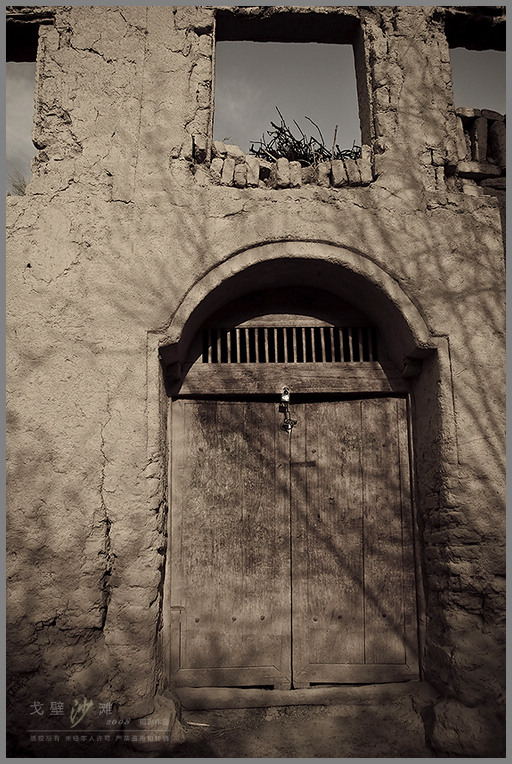

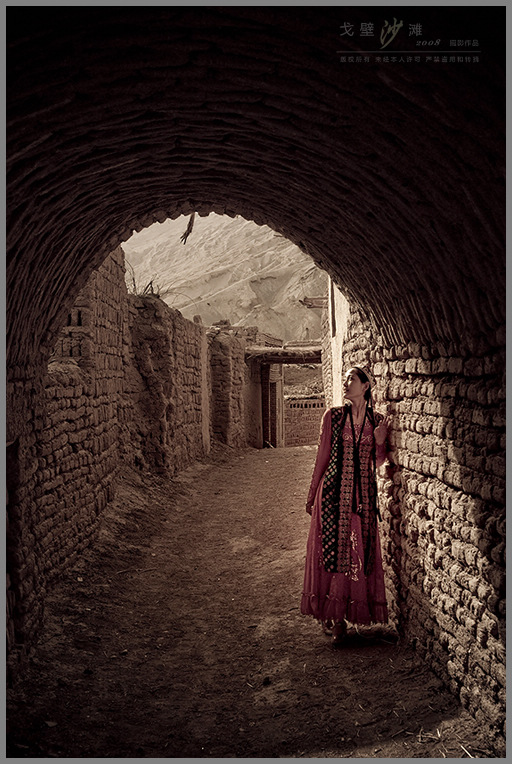

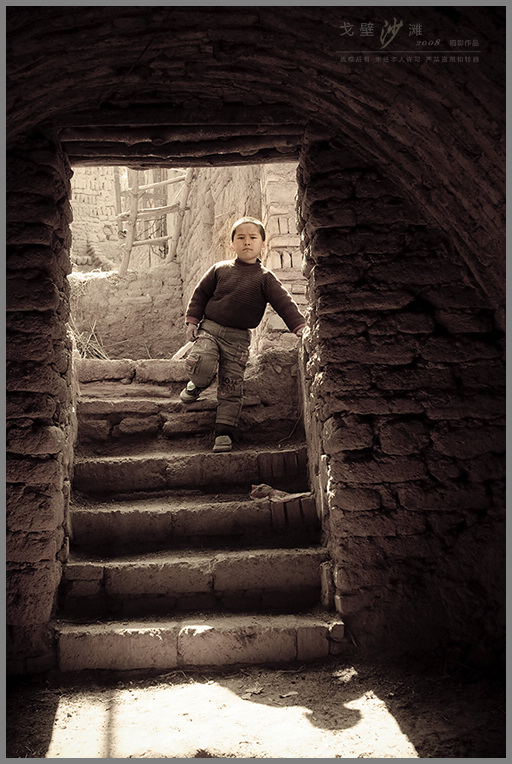

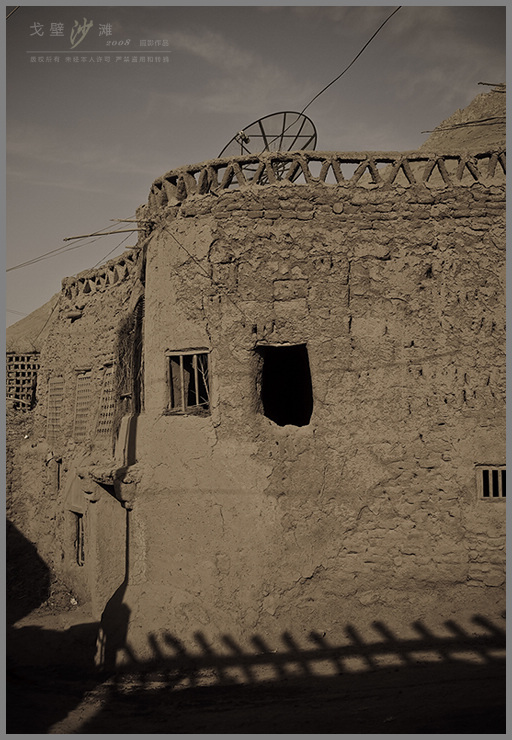

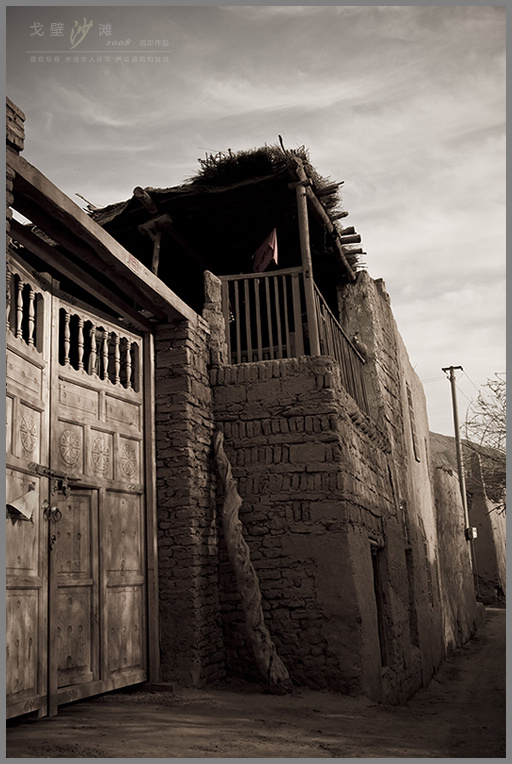

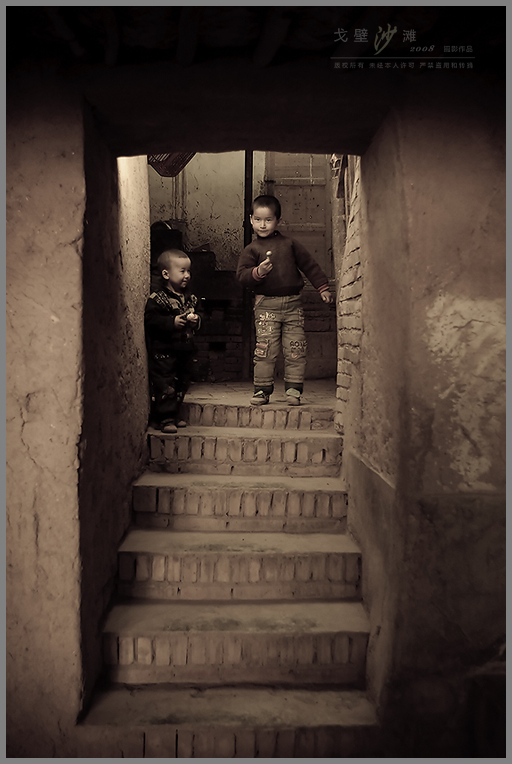

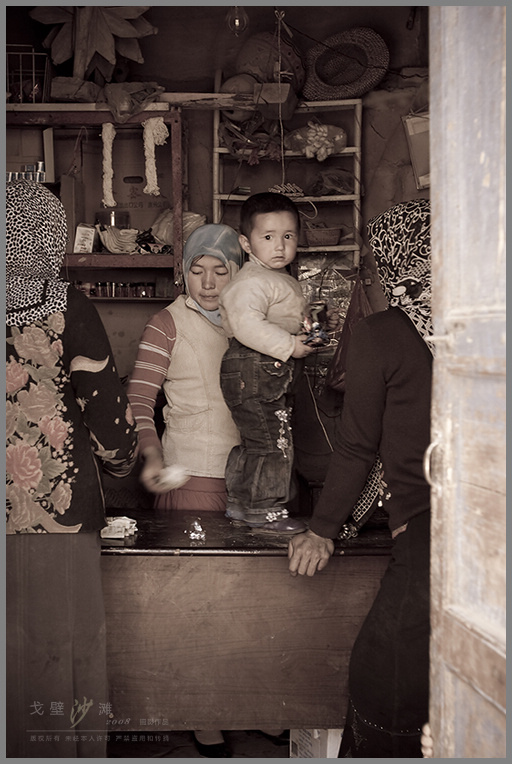

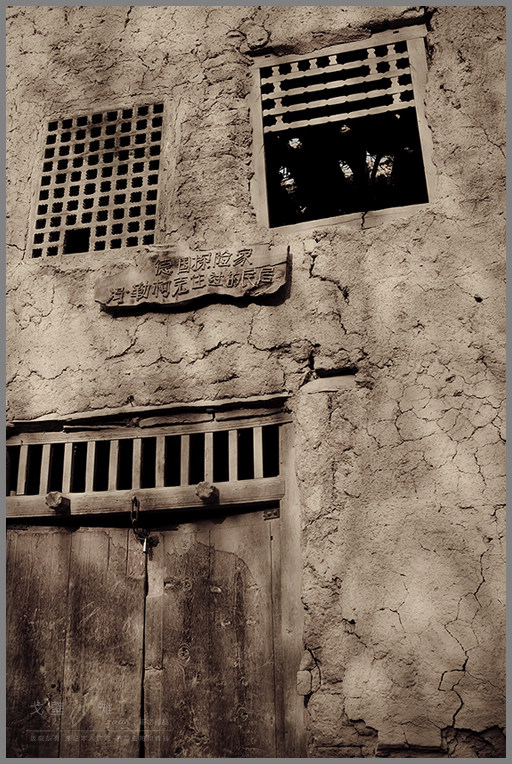

沿着村口一道长长的台阶方能下到村子里。那些土木建筑的房屋随形就设,自由重叠,仿如中世纪遗留的迷宫,刚进村时容易让人找不着北。四周静悄悄,只有鸟儿的声音,空气中有潮湿的泥土味道。村民三三两两的聚在一块儿,闲散、平静、不卑不亢,对我们4个外来人的好奇与拍摄视若无睹,像是一切和他们毫不相干。一条黄泥小巷的深处,阳光从拱型的门洞中洒下,在石砖铺就的地面上留下弧形的阴影。阴影里2个老奶奶彼此轻触对方额头,然后一起伸出双手,掌心相向四手交叠,轻轻扶过后双手合十于胸前略为停顿,整个过程像电影里的慢镜头。这里的窗户也很有特色,与外墙齐平,嵌在黄粘土墙中,几乎与门一样高大宽阔。窗体为木质本色,没有上漆,年深日久已经被阳光和风沙打磨成土灰色。在这个充满古中亚气息的村庄,很少有人可以用汉语和我们交谈,行走其间,仿佛踱入了《一千零一夜》的古老故事。

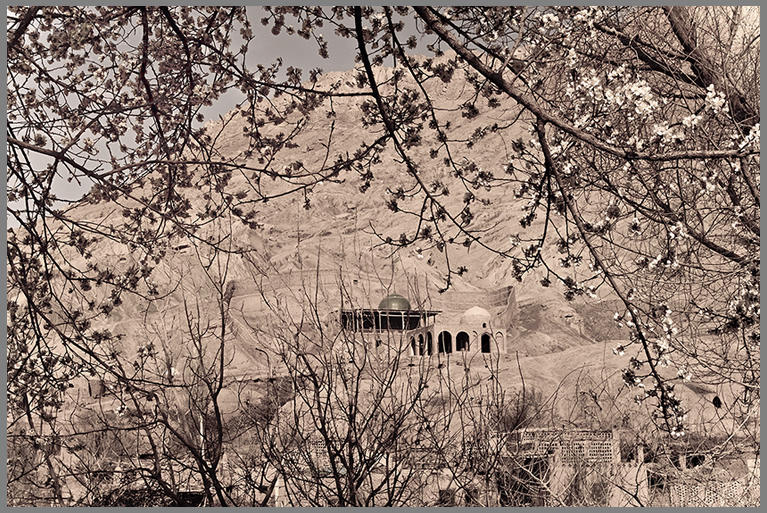

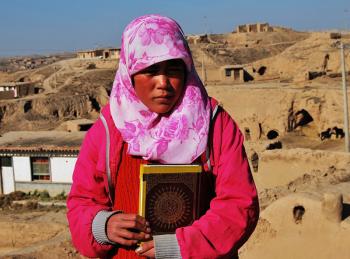

村口不远便是吐峪沟麻扎(麻扎,指穆斯林的墓园),它的全称是“吐峪沟艾斯哈布凯海夫”,波斯语的意思是“圣人住的墓穴”。这里安葬了伊斯兰历史上7位重要的宗教人物,其中有伊斯兰创教者穆罕默德的5名亲传弟子。7世纪初,穆罕默德创立了伊斯兰教,传说他的弟子叶木乃哈等5人最早来中国传教。东行至吐鲁番盆地后,终于有一位携犬的当地牧羊人成为第一个信仰伊斯兰教的中国人,这6人长住此地。他们去世后,被埋在吐峪沟麻扎。因此吐峪沟还是中国第一大伊斯兰教圣地,被称为“中国的麦加”,在整个中亚都很有名。按照当地人的说法,到麦加朝圣前一定要先到吐峪沟。

眼前的麻扎有的是圆柱体,有的是圆锥体,据说贫富级别不同的穆斯林,麻扎的形状也不一样,但它们全都有至少好几百年的历史了。成百上千的麻扎在火焰山山脚下铺陈开来,静默无语,背后的山体似无言的墓碑。麻扎与山体同为赭黄色,与深蓝的天穹形成强烈的色彩对比,这种热烈反倒透出几分苍凉之感。

正在我们拍照企图留下吐峪沟的片段影像之际,一个老头挥舞双手,嘴里吼着没人懂的维吾尔语,气势汹汹的走过来。大家不知就里,只觉来者不善,撒腿就跑。在这个依然坚守古老传统的地方,村中长者的能耐可要比刚才那胖子警察大的多!咱们惹不起可躲得起!